Die “offizielle” Standard-Methode: REM

Am Anfang steht der Vedacht, dass in einem Baustoff Asbest vorhanden sein könnte. Sicherheit bringt nur der Nachweis bzw. die Analyse. Die gängigste und wichtigste (und auch offiziell vorgeschriebene*) Methode zum Nachweis von Asbest ist die RasterElektonenMikroskopie (kurz: REM) – nicht die Band REM.

Die Rasterelektronenmikroskopie liefert gleich zwei Ergebnisse:

- Ein Bild

- Die chemische Zusammensetzung

Nur in dieser Kombination ist eine Aussage, ob es sich um Asbest handeln könnte, annähernd möglich. Trivial ist die Angelegenheit allerdings nicht: Sie erfordert extrem saubere Arbeit und vor allem viel Erfahrung, denn die Gefahr der Verwechslung ist sehr groß.

Auf dieser Seite erfahren Sie, warum.

*Die Analytik von Asbestfasern durch Rasterelektronenmikroskopie ist in der TRGS 517 Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen festgelegt. Die genaue Analysemethode und das Verfahren ist in der DGUV Information 213-546 (bisher BGI/GUV-I 505-46) Verfahren zur getrennten Bestimmung der Konzentrationen von lungengängigen anorganischen Fasern in Arbeitsbereichen – Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren genau beschrieben.

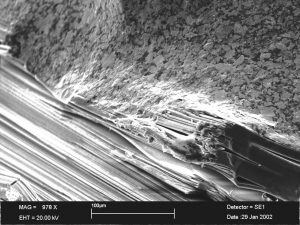

Das Bild

Achtung: Was Sie sehen, ist kein Foto! Es ist ein Bild!

Wir begeben uns in eine Mikrowelt, wo man mit einem herkömmlichen Lichtmikroskop nicht mehr viel ausrichten kann. Was wir sehen wollen (oder sichtbar machen) ist einfach viel zu klein.

Ein herkömmliches Lichtmikroskop schafft eine ca. 50- bis 200-fache Vergrößerung, ein gutes REM eine über 100000-fache.

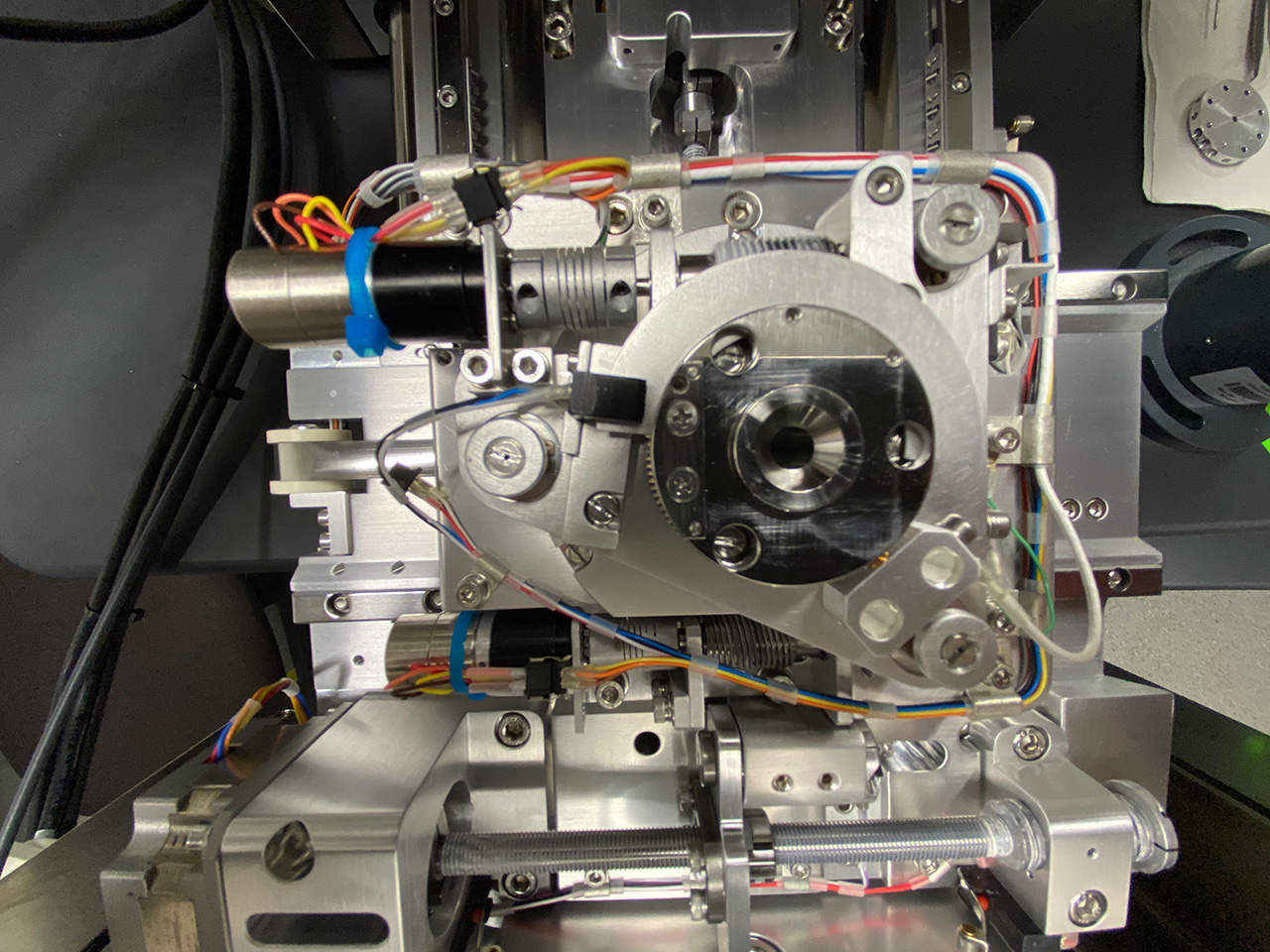

Das Bild, das ein REM erzeugt – oder besser gesagt: berechnet – entsteht nicht durch Licht, sondern durch Elektronen. In der Probenkammer ist es nämlich stockdunkel. Es wird kein Licht reflektiert, sondern Elektronen und Röntgenstrahlung. Beides wird von Detektoren aufgefangen (Siehe Titelbild). Das Bild wird letztlich von einem Computer erzeugt.

Funktionsprinzip eines Raster-Elektronenmikroskopes © Salino01 CC-BY-SA 3.0

In einer senkrecht stehenden Röhre wird von einer Glühkathode unter Hochspannung (ca. 20 kV) ein Elektronenstrahl auf die Probe in der Probenkammer geschossen. Mit elektromagnetischen “Linsen” wird der Strahl fokussiert und bewegt. Er scannt die Probe zeilenweise wie bei einem alten Röhrenfernseher ab. Daher Rasterelektronenmikroskop.

Elekronen, die sich bewegen, sind “bewegte Ladung” – und das ist elektrischer Strom. Damit Strom fließen kann, muss die Probe leitend sein. Das ist sie aber nicht von vornherein. Deshalb wird sie vor der Analyse mit Gold, Kohlenstoff oder sogar Platin bedampft. Nur ganz dünn, damit die Oberflächenstruktur erhalten bleibt.

Die Probe wird also mit sehr schnellen Elektronen beschossen. Die Wortwahl ist Absicht. Sobald die Elektronen auf die Probe treffen, passieren dort mehrere Dinge:

- Die Eletronen treffen andere Elektronen und schießen sie wie Billardkugeln aus dem Atom. Diese Elektronen nennt man Sekundärelektronen. Sie werden von einem speziellen Detektor mit der Bezeichnung SE-Detektor (für Sekundärelektronen) aufgefangen und analysiert. Auf der dem Detektor zugewandten Seite fliegen mehr Elektronen Richtung Detektor als auf der abgewandten Seite. Deshalb wird dort das Bild heller (vereinfacht gesagt – es spielen noch andere Faktoren eine Rolle – wie immer). Dadurch entsteht auch der räumliche Eindruck. Der SE Detektor liefert also die Daten für das schöne Bild.

- Ein Teil der Elektronen wird zurückgestreut. Auch diese werden von einem Detektor aufgefangen: dem BSE Detektor. BSE steht für Back-Scattered-Electrons, also zurückgestreute Elektronen. Auch damit wird ein Bild erzeugt, allerdings nicht so schön dreidimensional, sondern flach und in hell-dunkel-Kontrasten.

Die chemische Zusammensetzung

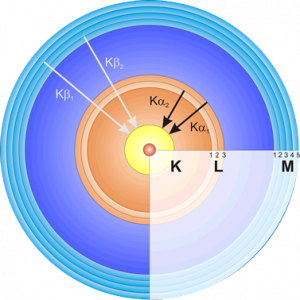

Der wichtigste Effekt: Die herausgeschossenen Elektronen hinterlassen Lücken, die sofort wieder gefüllt werden (müssen). Jetzt kommt etwas Chemie: Das Schalenmodell. Von einer weiter außen gelegenen Schale (das sind in diesem Modell die kugelförmigen konzentrischen Bahnen, auf denen Elektronen um den Atomkern fliegen), z.B. der L-Schale, fällt ein Elektron auf die innere K-Schale (wo die Lücke entstanden ist) und verliert dabei Energie.

- Die “Strecke” zwischen den Schalen entspricht einem ganz bestimmten Energiebetrag, der für jedes Element charakteristisch ist. Dabei wird ein Photon, ein kurzer Röntgenimpuls, mit genau diesem Energiebetrag freigesetzt und vom EDX Detektor gemessen. EDX steht für Energy-Dispersive-X-Ray detector.

Dieser Effekt liefert uns die chemische Zusammensetzung der Probe in Form eines EDX Spektrums.

Elastischer Stoß im Atom und Aussendung eines Photons (Röntgenimpuls)

Animation eines elastischen Stoßes © Heiko Hofmann

Was man mit den Ergebnissen anfängt, erfahren Sie auf Seite 3