Weitere Methoden

REM bietet keine Garantie des eindeutigen Nachweises von Asbest. Die Frage lautet also: Gibt es andere Methoden, die das können?

Die gibt es tatsächlich:

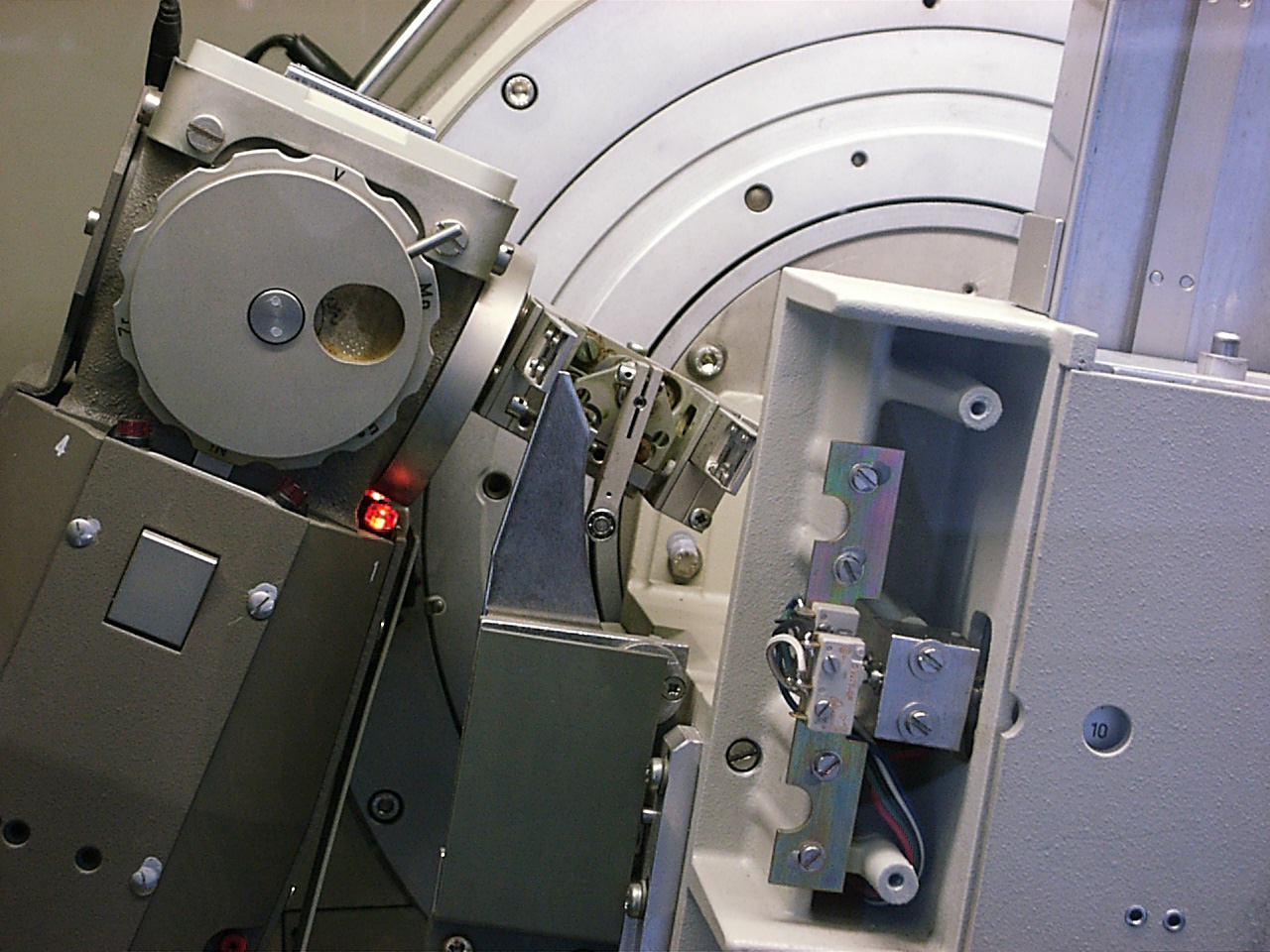

Röntgendiffraktometrie (XRD)

Englisch: X-Ray Diffraction – XRD. REM zeigt im Bild Fasern und andere Partikel und liefert die chemische Zusammensetzung der gemessenen Fläche. Dies erlaubt keine Aussage darüber, wo welche Elemente in welcher Menge stecken, und es sagt nichts über die Kristallstruktur aus.

Um welches Mineral es sich handelt, kann allerdings ausschließlich über die Kristallstruktur bestimmt werden. Dies ist mit XRD möglich. Leider ist die Methode recht aufwändig und benötigt noch mehr Expertise und Erfahrung bei der Auswertung. Software macht das Meiste, aber ohne Erfahrung geht auch hier nichts!

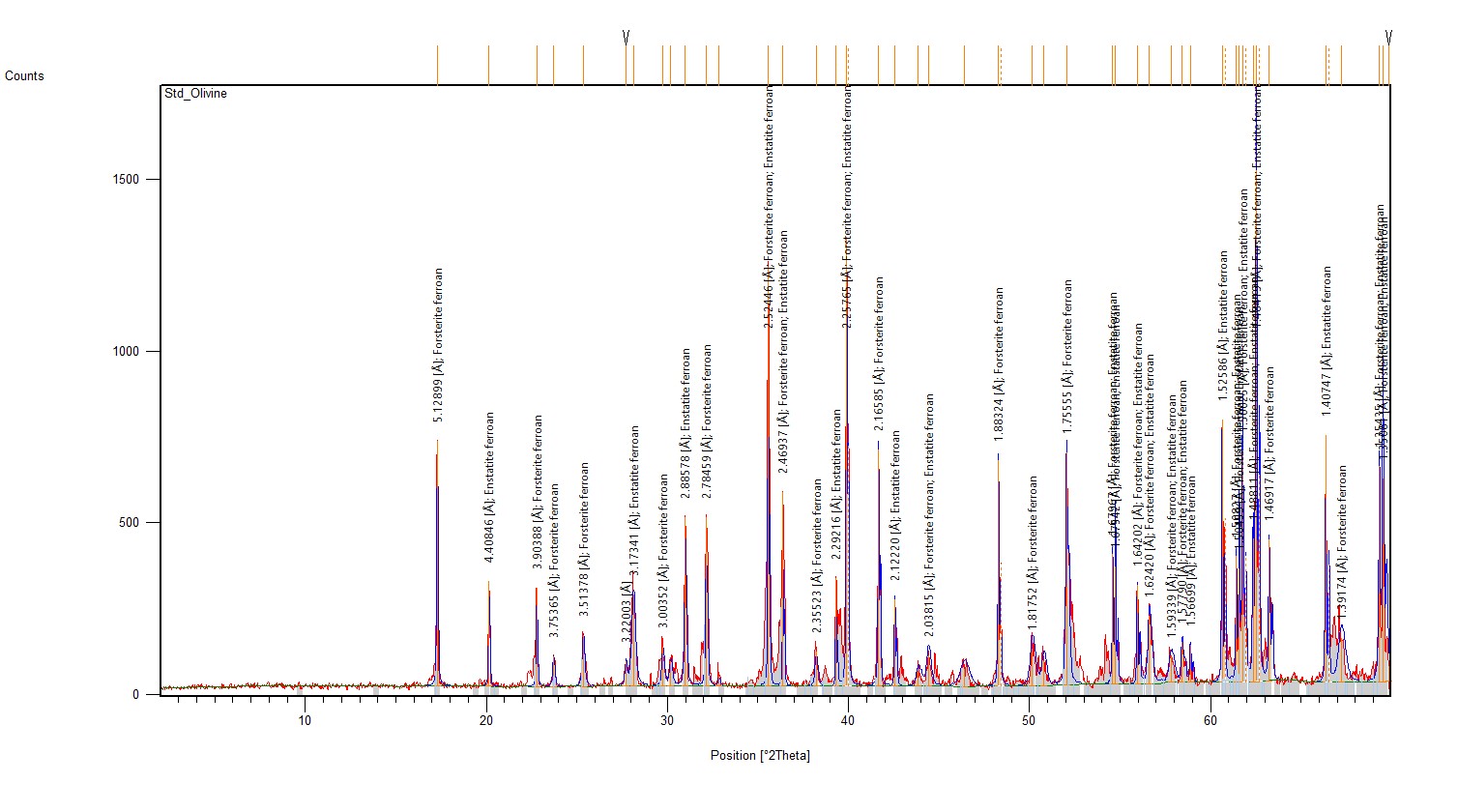

Bei dieser Methode werden Kristalle (meist in Pulverform) mit Röntgenstrahlung “beschossen”. Die Röntgenstrahlung wird von den Netzebenen des Kristallgitters gebeugt und von einem Detektor aufgefangen. Je nach Abstand der Netzebenen (1 Å = 10-10m Skala) und der Wellenlänge der Strahlung und dem Einfallswinkel der Strahlung überlagern sich die Röntgenwellen so, dass sie sich verstärken oder auch gegenseitig auslöschen können. Die “Konstruktive Interferenz”, also die genannte Verstärkung zeigt sich im Röntgendiagramm in Form von “Peaks”, ähnlich wie im EDX Spektrum beim REM. Nur werden hier die Netzebenenabstände der Kristalle angezeigt. Und diese Abstände (genauer: Die Kombination daraus) sind der Fingerabdruck jedes einzelnen Minerals – somit lassen sich Minerale (auch Mischungen davon) im XRD-Diagramm eindeutig identifizieren. Die präzise Bestimmung der Menge ist jedoch kaum oder nur mit einem sehr großen Aufwand möglich.

Warum wird also XRD nicht zur Analytik von Asbest herangezogen? Das hat verschiedene Gründe:

Hauptnachteil ist: XRD zählt keine Fasern. Deshalb ist es nicht möglich, die Raumluftkonzentration zu bestimmen. Man könnte zwar die Probenträger aus den Luftsammlern messen, aber die darauf enthaltene Fasermenge ist viel zu gering, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten. Die benötigte Menge liegt im Grammbereich, so dass man ausreichend Pulver erhält.

Nun ist die Arbeit mit Asbestpulver kritisch – es dürfen ja keine Fasern freigesetzt werden. Um das Pulver zu erhalten, muss man aber die Asbestproben zermahlen. Dilemma!

Die einzige Methode, die Asbestminerale eindeutig als solche identifizieren kann, ist somit nahezu ungeeignet für eine unkomplizierte Anwendung. Prinzipiell ginge das schon, der Aufwand würde die Messung allerdings zu teuer machen.

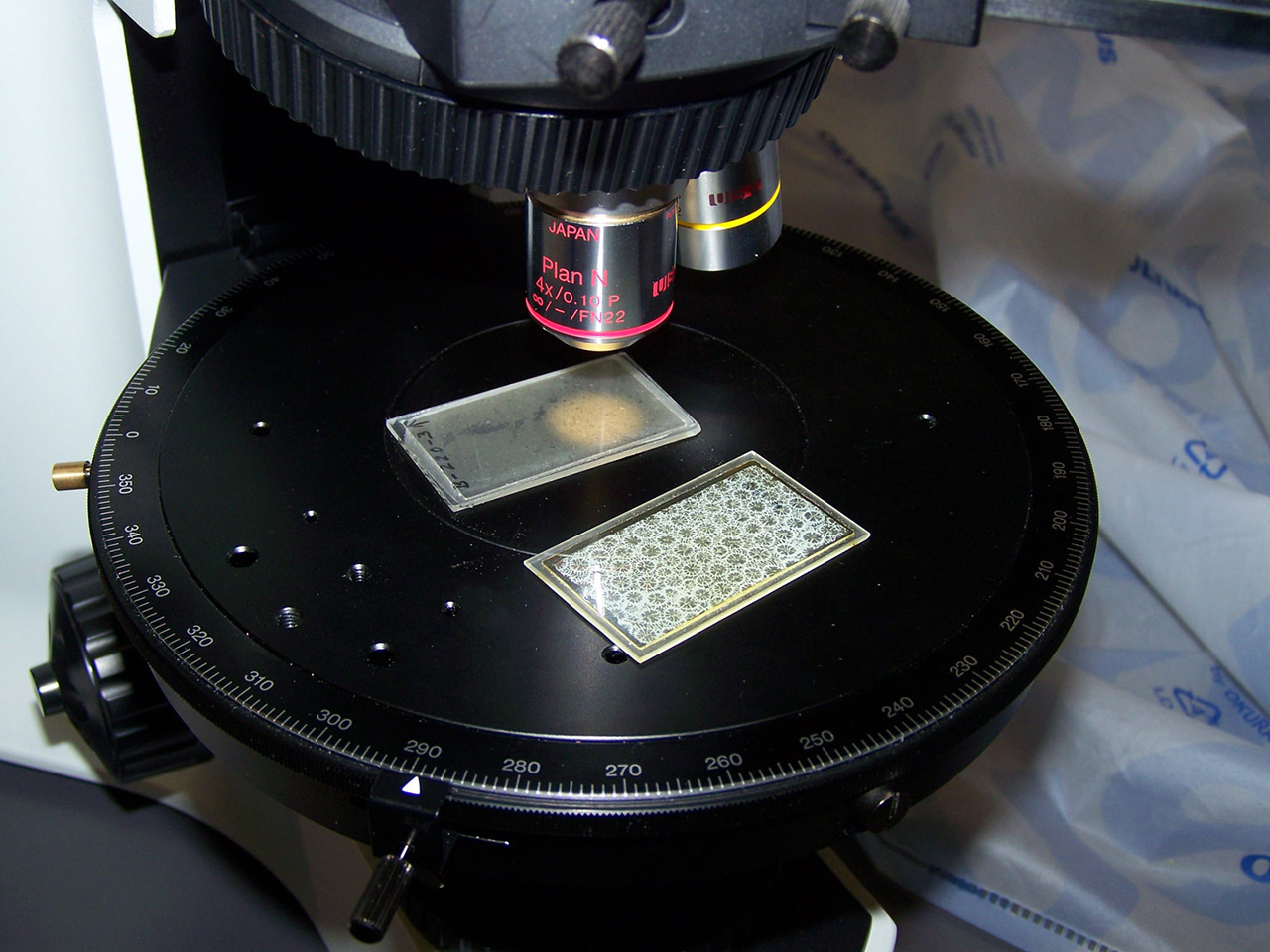

Polarisationsmikroskopie (PLM)

Einige Anbieter für o.g. Schnelltests (siehe hier und im Kapitel “Rechtslage”) bieten als Analysemethode die Polarisationsmikroskopie als kostengünstige Alternative an. Was aber kann die Methode?

Polarisationsmikroskop mit Dünnschliff (Korallen) @ Wouldloper CC-BY-SA 1.0

Polarisationsmikroskopie ist einfach ausgedrückt Lichtmikroskopie mit ein paar “Extras”. Der Vergrößerungsfaktor liegt bei optischen Objektiven bei maximal 100-fach, dazu kommt die Vergrößerung durch das Okular mit nochmal ca. 15-fach. Macht im Produkt also rund 1500-fach – das ist aber die theoretisch größtmöglich Auflösung und durch die Wellenlänge des Lichts begrenzt. Eine 50- bis 100-fache Vergrößerung ist die Regel. Einzelne Asbesfasern sind aber nur wenige Nanometer (milliardstel m) dick. Was man also bei 100-facher Vergrößerung zu sehen bekommt, sind relativ dicke Faserbündel. Das geht bei natürlichen Gesteinsproben recht gut, bei industriell aufbereiteten Produkten, bei denen die Fasern absichtlich mechanisch aufgespleißt wurden, weniger gut.

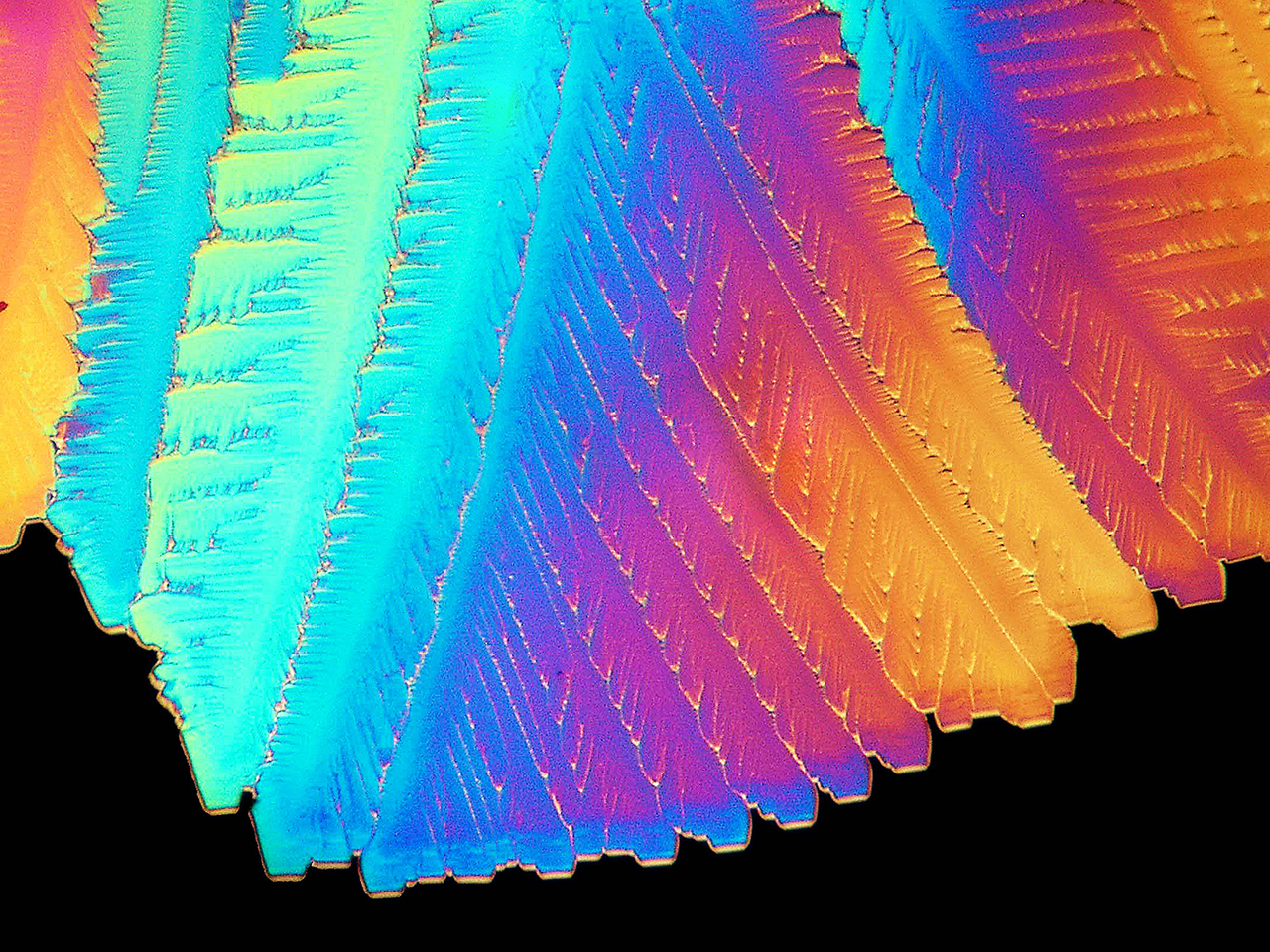

PLM kann aber noch mehr. Allerdings steigt auch der Aufwand: Im PLM wird die Probe mit polarisiertem Licht durchleuchtet. Durch die gleichmäßige Gitterstruktur der Kristalle kommt es zu Interferenzen der Lichtwellen, Auslöschung und Verstärkung sowie Änderungen der Wellenlänge. Dies führt dazu, dass unterschiedliche Minerale in unterschiedlichen Farben erscheinen. Oder gleiche Minerale erscheinen je nach Einfallswinkel des Lichts in den Kristall und je nach Drehung des Präparattisches in unterschiedlichen Farben. Aufgrund der sogenannten “Doppelbrechungsfarben” und anderer optischer Eigenschaften kann das Mineral beschrieben und charakterisiert werden.

Dazu muss man in der Regel einen sogenannten Dünnschliff herstellen, nur wenige hundertstel Millimeter dick. Die Dicke muss exakt stimmen, sonst stimmen die Farben nicht und man kann auch als erfahrener Analytiker in die Irre geführt werden.

Nun sind die Asbestproben nicht aus festem Gestein, das man herunterschleifen könnte, sondern lose. Sie müssten für einen Dünnschliff in Harz eingebettet und dann geschliffen werden. Das ist kompliziert und dauert lange. Darauf wird in der Regel im Analyslabor verzichtet. Sonst wäre eine Analyse für 30 bis 40 EUR nicht machbar.

Anders als beim REM ist PLM eine rein optische Methode. Man kann Winkel messen und Farben vergleichen. Man kann Strukturen erkennen und sehen, wie sich die Lichteffekte beim Drehen des Präparattisches ändern. Aus der Summe dieser Beobachtungen schließt der Analytiker aufgrund seiner Erfahrung darauf, um welche Minerale es sich handelt. Die chemische Zusammensetzung bekommt man bei dieser Methode nicht mitgeliefert. Dabei ist gerade die sehr wichtig, um die Asbestminerale zu charakterisieren. Da die Methode auf der Beobachtungsgabe des Analytikers beruht, hängt es allein von seiner Erfahrung ab, wie gut er die Beobachtungen interpretiert.

Hinzu kommt, dass man als Auftraggeber im Analysebericht in der Regel kein Bild bekommt, das die Fasern zeigt. Man hat außer der Aussage “Asbest” oder “kein Asbest” keinerlei Kontrolle über die Qualität der Analyse. Der eigentliche Nachweis über das Vorhandensein von Asbest fehlt dann.