Ausflug in die Welt der Minerale

Um besser zu verstehen, warum Asbest gefährlich ist, sind ein paar Grundlagen über die Natur und Herkunft dieser Minerale ganz nützlich:

Der Bauplan

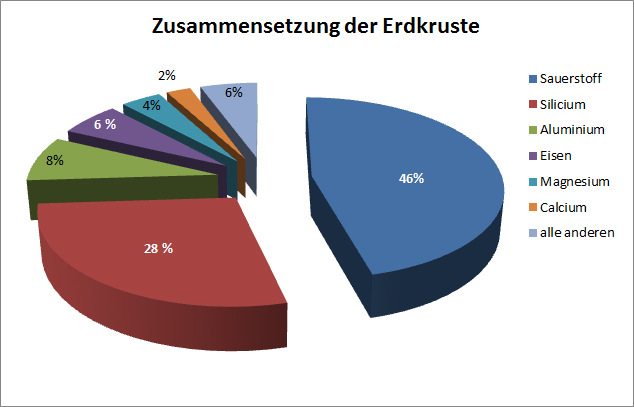

Asbestminerale sind sogenannte Silikate, und diese sind mit ca. 75% Hauptbestandteil und somit die wichtigste Mineralgruppe unserer Erdkruste.

Sehen wir uns einmal die chemische Zusammensetzung unserer Erdkruste an: Sie besteht zu

- 46% aus Sauerstoff O und rund

- 28% aus Silizium Si

An dritter Stelle kommen Aluminium Al, Eisen Fe, Magnesium Mg und Calcium Ca. Alles andere sind “Spuren”.

Es liegt auf der Hand, dass die Verbindung von Silizium und Sauerstoff in der Natur daher sehr beliebt ist – es ist ja genug davon da

Der Baukasten der Natur – fast wie Lego

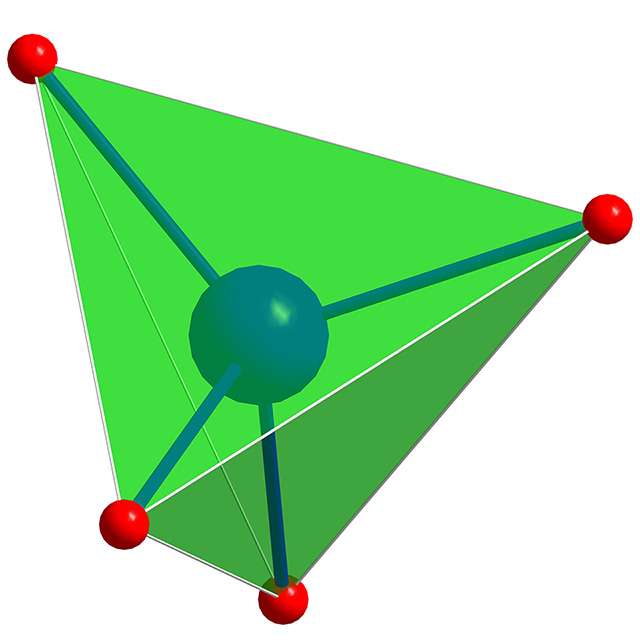

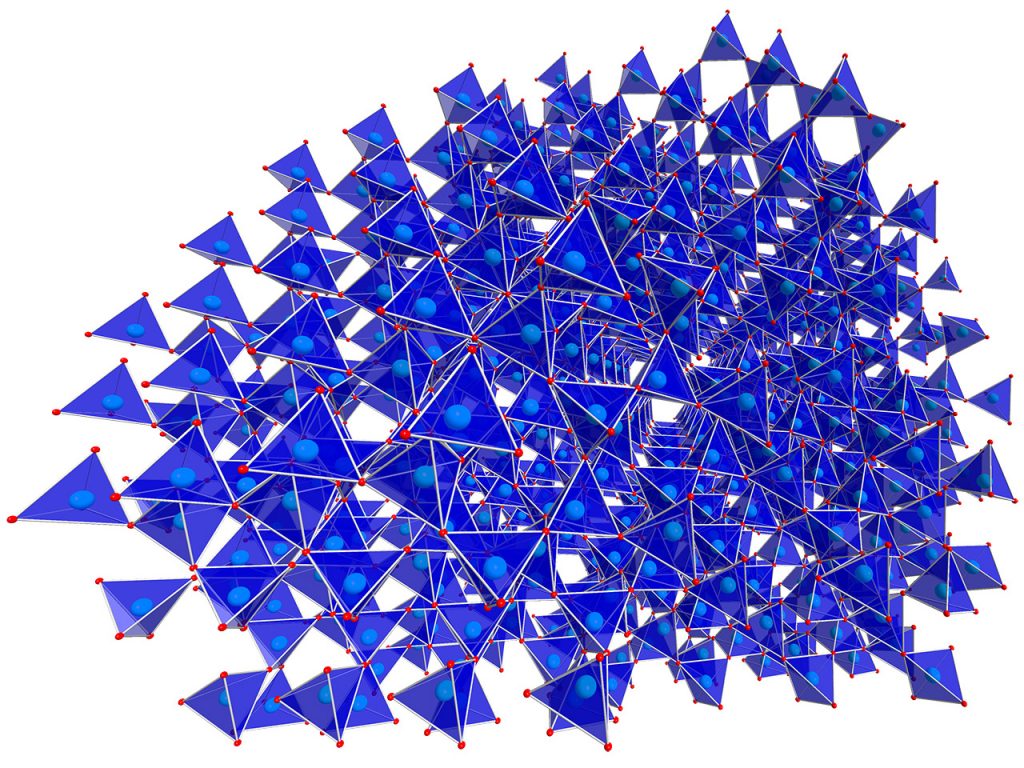

Tetraeder

Gruppiert man um ein Silizium-Atom 4 Sauerstoff-Atome erhält man einen Tetraeder (eine dreieckige Pyramide). In der Mitte sitzt Si, an den 4 Ecken je ein O. Die chemische Formel wäre SiO4 – was aber wegen der “Stöchiometrie” (“Mathematik der Chemie”) so nicht geht:

Sie erinnern sich ganz sicher an den Chemieunterricht: Elektronen sind negativ geladen. Valenzelektronen sind die äußeren Elektronen, mit denen das Atom “arbeitet” um Bindungen herzustellen. Einzelne Atome liegen in der Natur meist nicht ladungsneutral vor (nur in Ausnahmefällen und als Molekül), sondern als Ionen. Ionen erkennt man an der Schreibweise: Die Ladung steht oben rechts neben dem Elementsymbol.

Sauerstoff hat 2 sogenannte Valenzelektronen, die nicht gerne alleine bleiben wollen. Das Sauerstoff-Ion ist deshalb “2-fach negativ” geladen (O2-), Si meistens 4-fach positiv (Si4+), dem fehlen dann nämlich 4 Elektronen, um Ladungsausgleich herzustellen. Da Moleküle u.a. aufgrund unterschiedlicher Ladungen der Atome (genauer: Ionen) zusammenhalten, strebt die Natur Ladungsneutralität an. SiO4 ist aber nicht neutral sondern hat noch 4 negative Ladungen übrig – korrekt wäre die Schreibweise (SiO4)4-.

Wie Sie sehen – es ist ganz einfach: Wir rechnen einfach die Anzahl der negativen Ladungen und der positiven Ladungen zusammen und sehen, ob Null herauskommt. Falls nicht, muss sich die Natur etwas einfallen lassen…

Zusätzlich wird dadurch auch die Form dieses Lego-Bausteins erklärt: Warum ein Tetraeder und nicht ein Würfel oder etwas “Krummes”?

Die Ladungen der Elemente sind dafür verantwortlich: Wie bei Magneten auch ziehen sich unterschiedlich Ladungen an und “gleichnamige” stoßen sich ab. Die Sauerstoff-Atome an den Ecken stoßen sich also ab und wollen den größtmöglichen Abstand voneinander. Gleichzeitg werden aber alle von dem Silizium in der Mitte angezogen – dort wollen alle hin, müssten sich dazu aber näher kommen – ein Dilemma. Der Tetraeder ist das Resultat: Größtmöglicher Abstand der gleichnamigen (negativ geladenen) Sauerstoffe bei kleinstmöglichem Abstand der Sauerstoffe zum Silizium in der Mitte. Logisch, oder?

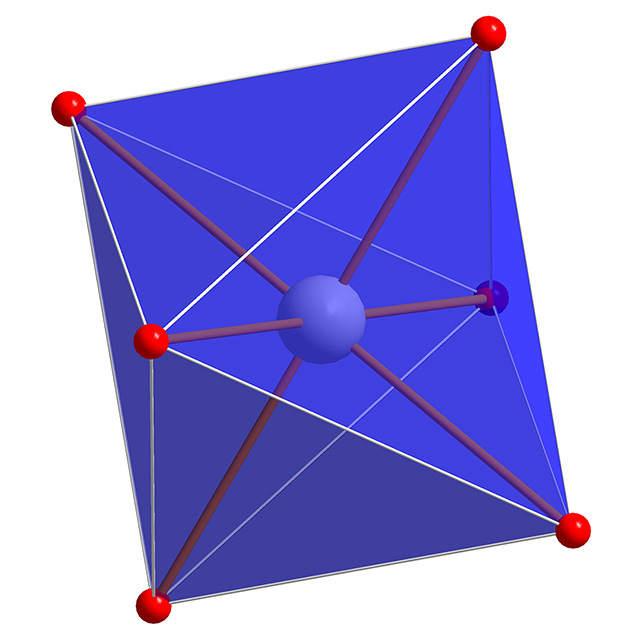

Oktaeder

Ein anderer wichtiger Baustein ist der Oktaeder:

Im Zentrum befindet sich meist Aluminium oder Magnesium. Drumherum gruppieren sich diesmal 6 Sauerstoffe bzw. OH-Gruppen (Hydroxyl-Ionen). Der Oktaeder hat 8 dreieckige Flächen und sieht aus wie 2 viereckige Pyramiden die an ihrer Grundfläche zusammengewachsen sind.

Nehmen wir an, in der Mitte sitzt Mg2+, drumherum haben wir 4 mal O2- und 2 mal (OH)–. Das mit der Ladungsneutralität klappt gar nicht! 2 mal plus gegenüber 10 mal minus. 8 negative Ladungen müssen ausgeglichen werden. Das geht alleine mit Oktaedern oder “nur” 6 Ecken nicht!

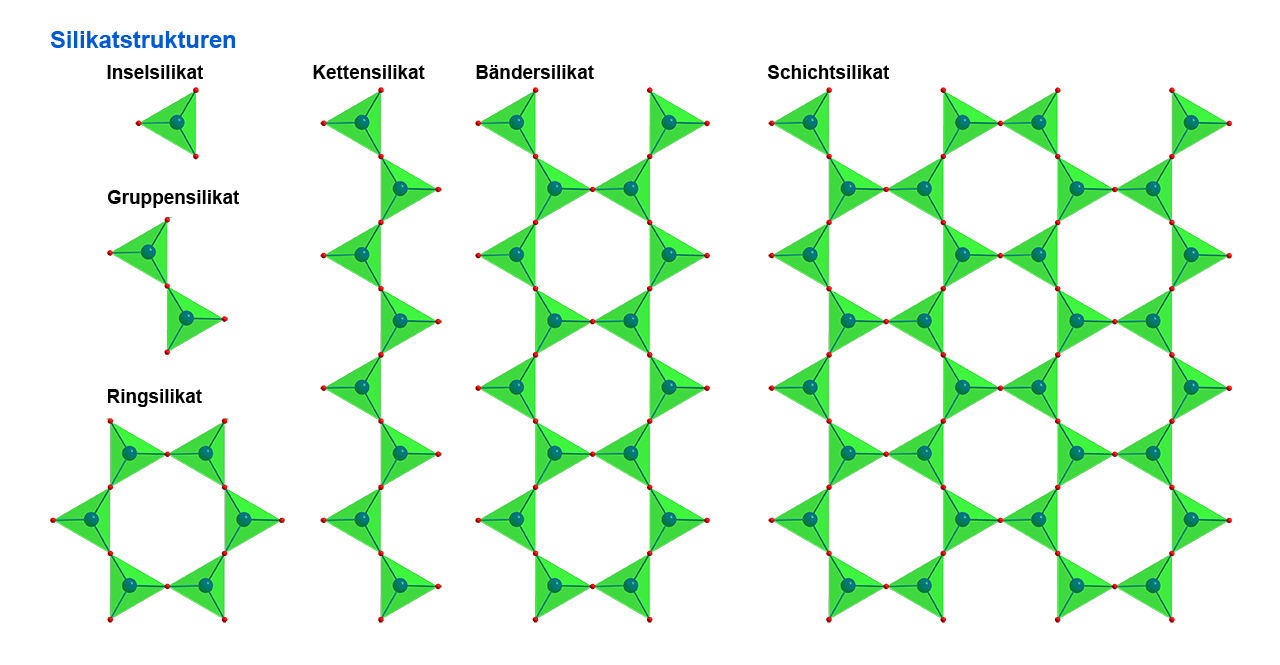

Gitterbau und Netzwerke – vom Lego-Baustein zur Faser

Ein einzelner Tetraeder wäre nicht ladungsneutral und eher instabil. Es gibt zwar Silikate, die aus einzelnen Tetraedern bestehen, wie z.B. der Olivin (wichtig für Asbest → siehe weiter unten). Olivin “neutralisiert” die Ladungen durch andere Metall-ionen drumherum. Die meisten Silikate vernetzen sich jedoch in der Art, dass sich Tetraeder Eckensauerstoffe teilen. Dabei sind fast alle Kombinationen möglich, Hauptsache, der Sauerstoffanteil wird in der Summe verringert bzw. der Siliziumanteil erhöht. Die Natur ist da recht kreativ. Es vernetzen sich neben den solitären Tetraedern auch Gruppensilikate, Kettensilikate, Bänder- sowie Schichtsilikate und schließlich Gerüstsilikate stets zu einem regelmäßigen Gitter.

Im 3D Gitter ergibt sich die Summenformel* SiO2 oder Kieselsäure. Jeder Tetraeder teilt sich jeden “Ecken-Sauerstoff” mit einem anderen. So bleibt jedem Tetraeder an jeder Ecke sozusagen nur 1/2 Sauerstoff übrig. 4 x 1/2 = 2. Deshalb SiO2. Der bekanntere Name für dieses Gerüstsilikat ist Quarz.

*die chemische Formel für eine kleinste Einheit oder “Einheitszelle”

Also: das wichtigste Bauelement der Silikat-Minerale und Gesteine ist der SiO4 Tetraeder.

Tetraeder und Oktaeder mögen sich

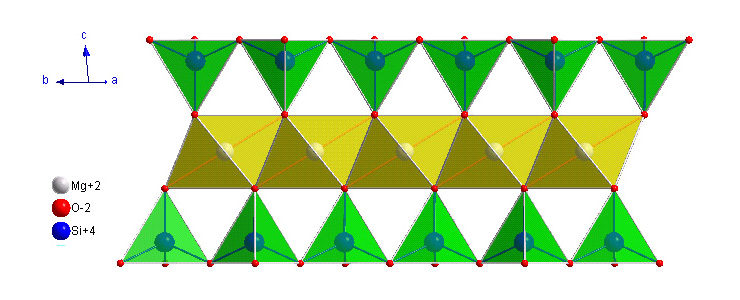

Sehr beliebt bei den sogenannten Schichtsilikaten ist die Kombination aus Oktaedern und Tetraedern. Sie bilden Schichten die sich wie ein Stapel Papier aufeinanderlegen. Dabei bilden immer entweder je eine Tetraederschicht und eine Oktaederschicht eine Einheit (genannt: T-O) oder 2 T-Schichten bauen mit einer O-Schicht in der Mitte ein Sandwich (T-O-T).

Mal sehen, ob es jetzt mit der Ladung klappt: Das Beispiel im Bild ist das Schichtsilikat Talk – oder Talkum (→ Babypuder!).

Die Formel der Einheitszelle ist

Mg3 Si4O10 (OH)2

Rechnen wir nach: Wir haben 3 mal 2 plus (also positive Ladungen) und 4 mal 4 plus, macht zusammen 22 mal plus. Dann haben wir 10 mal 2 minus (negative Ladungen) und 2 mal 1 minus, macht auch 22, aber minus. Ladungsausgleich – passt!

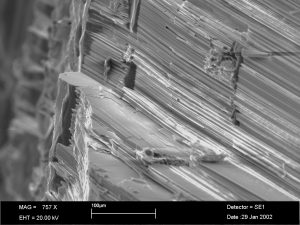

Berühmte Schichtsilikate

Berühmte Schichtsilikate sind die beiden Minerale der Glimmer-Gruppe Biotit und Muskovit. Letzteres bedeutet auf deutsch soviel wie “Moskauer Glas”, weil es wegen seiner großen, dünnen und glasklaren Kristalle früher als Fensterglas eingesetzt wurde. In der REM Aufnahme (Bild rechts) sieht man sehr schön die blättrige Struktur des Muskovits.

In Ihrer Kosmetik und auf besonders glattem Papier für Tintenstrahldrucker befindet sich gerne das Tonmineral Kaolinit – englisch: China Clay: Der berühmte Rohstoff für Porzellan.

Talk – Rohstoff für Talkum Puder © Pelex – CC-BY-SA 3.0

Talkum-Puder oder in seiner festen Form: Speckstein, ist nicht nur bei Bildhauern beliebt, sondern auch als technische Anwendung in → Babypuder, etc.

Wie die Natur aus diesen Bausteinen Asbest herstellt, erfahren Sie auf der nächsten Seite