Wie fast immer beim Thema Asbest geht es auch in diesem Fall um den Arbeitsschutz – allerdings nicht nur um die eigentliche Prävention, sondern und insbesondere um die Entschädigungspflicht der Unfallkassen:

Wie an vielen anderen Stellen bereits beschrieben, kann man nicht vorhersagen, ob durch eine Asbestbelastung bzw. Faserexposition eine Krebserkrankung entsteht oder nicht. Man kann allenfalls eine Wahrscheinlichkeit vorhersagen, bzw. annehmen. Das bedeutet, es gibt auch keine Grenze, ab wievielen Fasern, die man eingeatmet hat, eine Erkrankung entsteht. Deshalb gibt es auch keine wirklichen Grenzwerte – nur Richtwerte für diese Wahrscheinlichkeit.

Anders sieht es bei den Schutzmaßnahmen aus: Da muss man genau sagen können, ab wievielen festgestellten Fasern man Schutzmaßnahmen vorschreibt und welche das sind. Da darf natürlich keine Abschätzung möglich sein – sonst würde das jeder für sich alleine entscheiden.

Um nun einerseits eine Beziehung zwischen einer absoluten Anzahl an Fasern, die man in einem bestimmten Zeitraum eingeatmet hat und einem daraus resultierenden Risiko einer Krebserkrankung herzustellen und andererseits, um Grenzwerte festlegen zu können, ab wann welche Maßnahmen zum Schutz vor Asbestexposition greifen, hat man die Begriffe der Faserjahre, Akzeptanzkonzentration, Akzeptanzschwelle, Toleranzkonzentration und Toleranzschwelle festgelegt.Das sind eine ganze Menge Begriffe, die man zunächst nicht automatisch auch begreift.

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Zahlen, die man für diese Festlegung benötigt, aus Erfahrungswerten von asbestbedingten Erkrankungen in der Vergangenheit, Tierexperimenten sowie Krebserkrankungen aufgrund der Exposition anderer Gefahrstoffe gewonnen und diese kombiniert hat.

Die Akzeptanz- und Toleranzwerte sind in der TRGS 910 “Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen” festgelegt und genau beschrieben.

Faserjahre

Die Unfallkassen verlangen 25 Faserjahre durch ausschließlich berufliche Exposition, damit sie eine asbestbedingte Erkrankung als Berufserkrankung anerkennen – außer bei der Erkrankung an einem Mesotheliom.

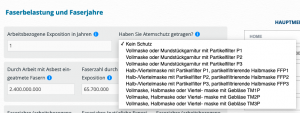

Dabei entspricht ein Faserjahr der Exposition durch 1 Million Fasern pro m3 Raumluft bei einer Atemrate von 10 m3 pro Tag (in 8 Stunden) an 240 Tagen im Jahr. Man hätte demnach in einem Jahr 2,4 Milliarden Fasern eingeatmet. Zusätzlich wurde die Dauer des Berufslebens mit 40 Jahren festgelegt.

Einatembarer Staub

Nicht alle Fasern gelangen dabei sofort bis in die kleinsten Lungenbläschen vor, weil nicht alle Fasern gleich groß, bzw. besser: Gleich klein sind. Ein Teil ist zu groß und kommt nicht in den unteren Atemwegen an, ein anderer Teil ist zu klein und wird – wie der Rauch von Zigaretten auch – wieder ausgeatmet. Nur: Die Fasern mit “idealer” Geometrie kann der Körper, sind sie einmal dort angekommen, nicht mehr ohne Weiteres herausschaffen.

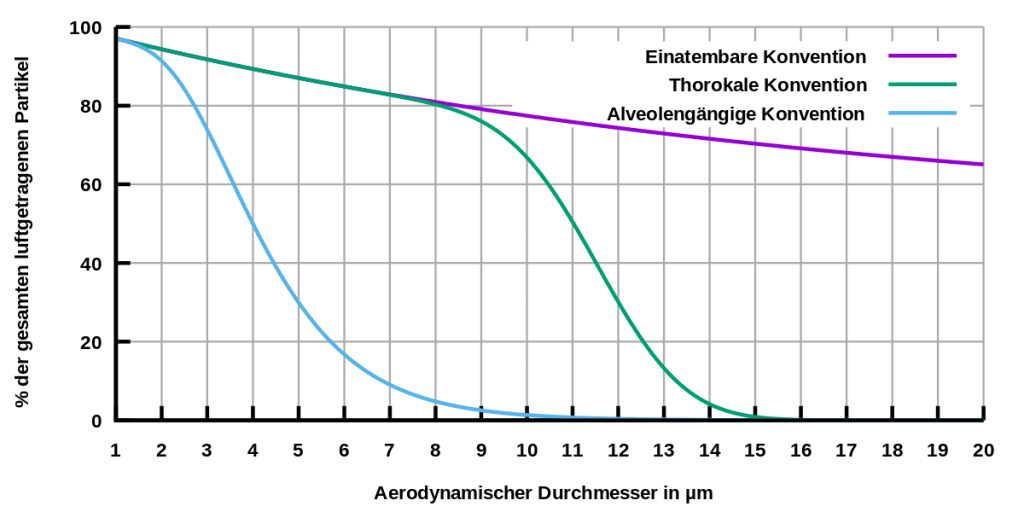

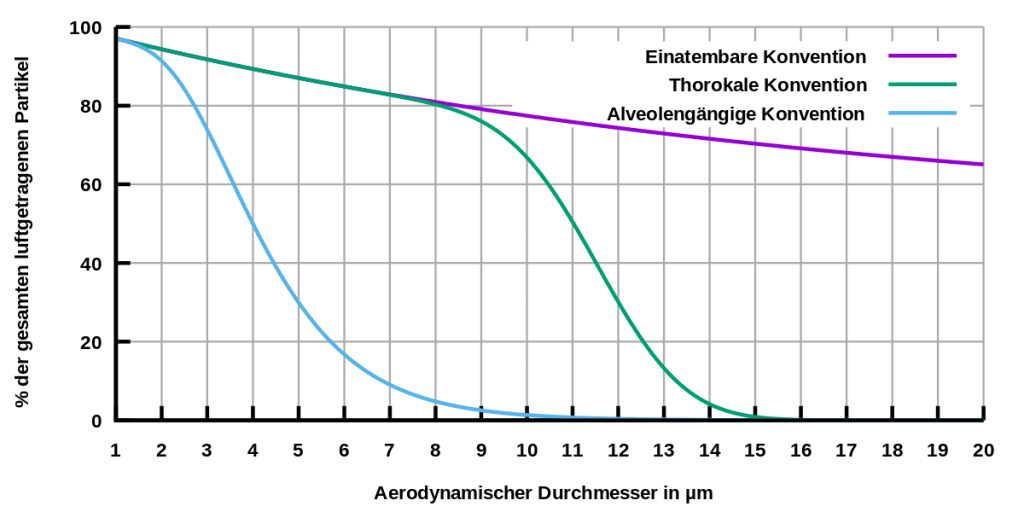

Alveolengängige Fraktion nach DIN EN 481 © Stefan Pohl, Wikimedia Commons

Die Grafik zeigt auf der unteren Achse die Partikelgröße in µm und auf der senkrechten Achse die Gesamtfraktion aller luftgetragenen Partikel in %.

Was kann man aus diesem Diagramm ablesen?

Die einatembare “Konvention” (violette Linie): Nun ist natürlich sehr viel “einatembar”. Was uns interessiert, ob die Partikel in der Lunge ankommen. Hier sind alle Partikel gemeint, die man einatmen kann und die bis in die oberen Lungenwege gelangen.

Die Prozentzahl aller einatembarer Partikel nimmt demnach mit zunehmender Partikelgröße ab. Partikel mit einer Größe von 20 µm sind “nur noch” zu 80% einatembar. Die Linie verläuft nahezu linear. Denkt man die Linie weiter, so wären nur noch 60% der Partikel mit einer Größe von 40µm einatembar, 40% ab einer Größe von 60µm, 20% bei 80µm und schließlich weniger als 10% bei 100µm.

Die “Thorakale Konvention” (grüne Linie): Dies sind die mittleren Atemwege des Thorax, in dem sich die Lungenwege beginnen, sich stark zu verzweigen, aber noch nicht die tiefen Lungenregionen mit den Lungenbläschen. Partikel mit einer Größe von 15µm erreichen die feinen Verzweigungen der Lunge nicht.

Die alveolengängige Konvention (blaue Linie): Das ist der Teil der Lunge, der als kritisch bezeichnet wird. Hier sind die Lungenbläschen, die Alveolen. Sie sind geformt wie kleine tropfenförmige Flaschen mit einem engen Hals. Dort gelangt der Sauerstoff ins Blut – entsprechend dünn ist die zellschicht zwischen Blutbahn und “Außenwelt”.

Gelangen die faserförmigen oder nadeligen Partikel hier hinein, sind sie gefangen wie in einer Fischreuse. Es hängt bei nadeligen Partikeln auch von der Orientierung im Luftstrom ab, ob sie hineingelangen (so wie Fische auch: also längs und nicht quer), aber die, die es schaffen, kommen nicht mehr raus – auch beim Ausatmen.

Stellen sie sich im Bläschen quer, können sie durch die ständige Bewegung der Lunge (Ausdehnen, Zusammnziehen) vielleicht ins Gewebe eindringen. Betonung liegt aber bei “können”. Das muss nicht so sein.

Wichtig ist: Nach diesem Diagramm erreichen nur noch Partikel, die kleiner als 10µm groß sind diese Regionen. Die ideale Fasergeometrie kann man an der steilen Kurve ablesen: das sind Partikel zwischen 2µm und 6 µm.

Leider zu wenig berücksichtigt

Es hängt also von der Partikelgrößenverteilung ab, welcher Anteil der freigesetzten Asbestfasern in den tiefen Lungenregioen ankommen kann. Die Partikelgröße hängt vom Ausgangsprodukt ab und von der Art der Bearbeitung. Wir reden also vom Asbest-Feinstaub.

Bei sämtlichen Betrachtungen der Risiken, wo der Begriff Faserkonzentration fällt, ist diese Partikelgrößenverteilung nicht brücksichtigt.

Partikelgrößenverteilung:

Wenn Sie vom Boden Sand oder Kies aufheben und alle einzelnen Körner nach der Größe (innerhalb eines Größenbereichs) sortieren und danach die einzelnen Körner in einem Größenbereich zählen, erhalten Sie eine sogegannte Korngrößenverteilung. In der Natur sind diese Körner oder Partikel oft “Log-Normalverteilt”. Auf einer lorarithmischen Skala (auf einer linearenSkala würde man nicht alle Größen unterkriegen) hätte man links bei den feinsten Partikeln einen steilen Anstieg und rechts eine flach abfallende Flanke. Das bedeutet eine hohe Anzahl feiner Partikel und eine geringen Anzahl großer Partikel.

Krebsrisiko

Aufgrund oben genannter Forschung wurde mit einem Faserjahr, also einer Dosis von 2,4 Milliarden Fasern ein zusätzliches Krebsrisiko von 1:1.000 ermittelt und festgelegt. Das bedeutet, wenn man ein Jahr lang dieser Faserkonzentration von 1 Million Fasern / m3 8 Stunden täglich an 240 Tagen ausgesetzt war, ist die zusätzliche Wahrscheinlichkeit, daran an Krebs zu erkranken 1:1.000 bzw. eine von 1.000 Personen (die diesen Bedingungen ausgesetzt waren) erkrankt an Krebs. Zusätzlich deshalb, weil noch viele andere Faktoren Krebs auslösen können, z.B. das Rauchen. Wenn Sie rauchen oder geraucht haben, multipliziert sich das Risiko ungefähr um den Faktor 2 bis 10 – nicht nur bei Asbestexposition!

Diese Beziehung ist die Grundlage für die Ermittlung des Risikos, an Krebs zu erkranken und der Berechnung der Faserjahre.

Akzeptanzkonzentration

Gleichzeitig werden Grenzwerte beim Umgang mit Asebst benötigt und wann welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die untere Schwelle, bis zu der jemand, der mit Asbest arbeitet (also berufsbedingt), keine Schutzmaßnahmen benötigt, heißt Akzeptanzschwelle oder Akzeptanzrisiko.

Warum Akzeptanz? Weil damit eine akzeptables Risiko verknüpft ist, an Krebs zu erkranken. Das heißt auf deutsch: Wieviele Krebsfälle (pro soundsoviel) nimmt man in Kauf?

Akzeptanzschwelle

Das Akzeptanzrisiko bzw. die Akzeptanzschwelle wurde auf 4:10.000 festgelegt. Wie kommt man darauf? Zunächst hat man die Faserkonzentration auf 10.000 Fasern pro m3 Raumluft festgelegt. Wenn man davon ausgeht, dass man sein ganzes Berufsleben lang mit dieser Belastung jeden Tag zu tun hat, und das Risiko eines Faserjahres 1:1.000 entspricht, ergibt sich rechnerisch bei einer Belastung von 10.000 Fasern über 40 Jahre ein Risiko von 4:10.000 ( = 1:2 500) – und das gilt als hinnehmbar.

In der TRGS 910 ist seit der Aktualisierung im Jahr 2008 vorgesehen, das Akzeptanzrisiko auf eine Faserkonzentration von 1.000 Fasern und das damit verbundene Risiko ab spätestens 2018 auf 4:100.000 (= 1:25 000) zu verringern.

Im Mai 2021 hat der Ausschuss für Gefahrstoffe bekannt gegeben, dass die TRGS 910 bis zum Frühjahr 2022 überarbeitet werden soll und mit der Veröffentlichung dann auch die Akzeptanzkonzentration auf 1.000 Fasern (entspricht Akzeptanzrisiko von 4:100.000 bzw. 1:25.000) verringert werden soll.

Toleranzkonzentration / Toleranzschwelle

Bis zu einer Faserkonzentration von 100.000 Fasern / m3 und einem damit verbundenen Risiko von 4:1.000 (= 1:250) (Toleranzschwelle) gilt das Risiko als tolerabel. Man nimmt also 4 von 1.000 an Krebs erkrankten Personen als tolerierbar in Kauf. Oberhalb dieser Zahl bzw. dieser Faserkonzentration wird die Belastung nicht mehr toleriert. Das bedeutet, dass Arbeitsschutzmaßnahmen so ausgelegt sein müssen, dass bei der Arbeit mit Asbest die Toleranzkonzentration bzw. das Toleranzrisiko nicht überschritten werden kann.

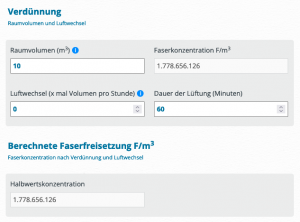

Wenn Sie selbst einmal ausrechnen wollen, wie hoch das Risiko wäre, wenn Sie über eine bestimmte Zeit einer bestimmten Faserkonzentration ausgesetzt wären (oder waren), können Sie den folgenden Expositions-Risiko-Rechner verwenden. Dafür sollte eine realistische Faserkonzentration bekannt sein.

Achtung! Verwenden Sie den Rechner nicht aus einem Gefühl der Panik oder Angst heraus, wenn Sie Kontakt mit Asbest hatten und nicht über Messergebnisse einer Raumluftmessung verfügen! Der Rechner ist nicht dazu gedacht oder geeignet ein konkretes Krebsrisiko zu berechnen! Er soll lediglich einen Eindruck der Größenordnungen Faserzahl, Expositionsdauer und hypothetisches Risiko vermitteln.

Im Expositions-Risiko-Rechner © werden die derzeit gültigen Konzentrationen verwendet.