Die ist eine der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit Asbest – und gleichzeitig eine der am schwersten zu beantwortenden Fragen.

Es gibt zahlreiche Tabellen in verschiedenen Fachbüchern und noch mehr Infos im Internet. Aber alle sind nur Annäherungen, die zum Teil auf Messungen beruhen und zum Teil auf Schätzungen. Diese Daten sind nur bedingt hilfreich, weil sie sehr viele pauschale Annahmen beinhalten sowie Mittelwerte aus wenigen tatsächlichen Messungen, aber nie die individuelle Situation.

Viele unbekannte Faktoren

Zu viele Faktoren spielen bei der Betrachtung einer möglichen Faserfreisetzung eine Rolle. Noch mehr Faktoren kommen zusammen, wenn man zusätzlich betrachten will, ob und wieviele Fasern tatsächlich eingeatmet werden (können).

Man benötigt Informationen über

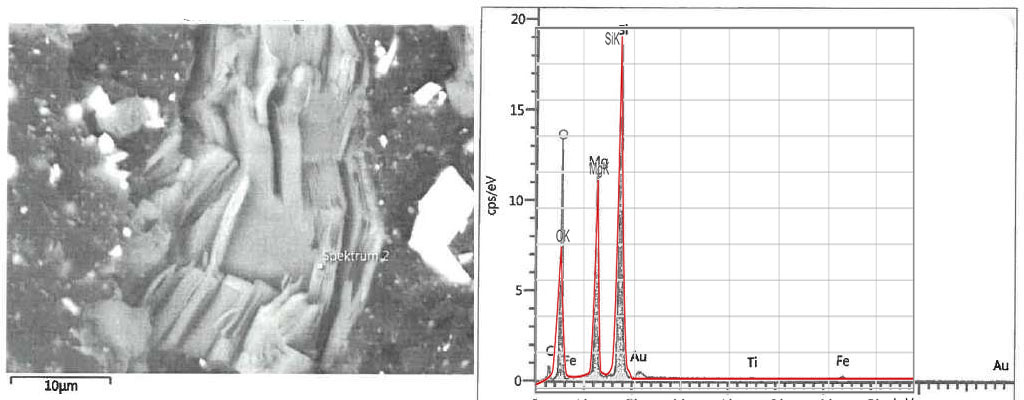

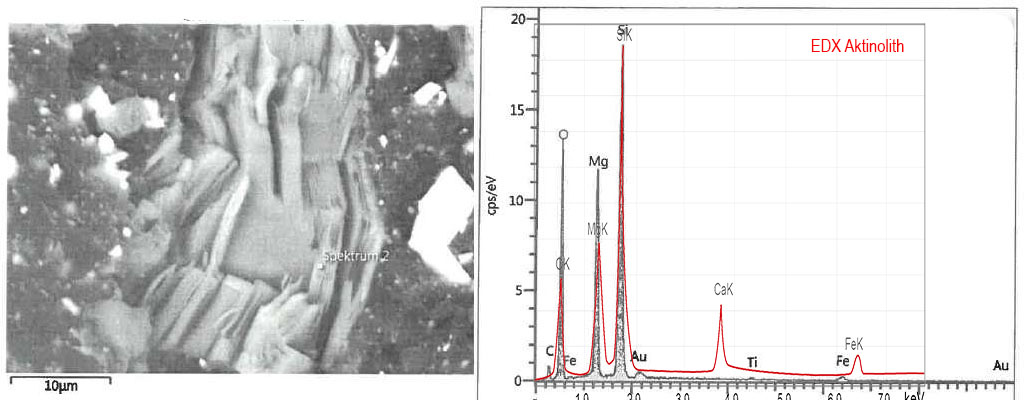

- Die Asbestart

- Wieviel Asbest ein Produkt enthält

- Die spezifische Dichte der gemischten Materialien

- Wie fest oder leicht eingebunden das Asbest ist, also wie leicht es freigesetzt werden kann

- Ob und wie das Produkt bearbeitet wurde

- Die Größe des Raumvolumens

- Ob der Raum belüftet war und wie groß der Luftaustausch im betroffenen Raum ist / war

- Wieviel des Asbestes aufgrund der Partikelgröße schnell zu Boden sinkt und wieviel davon in der Luft bleibt – das ist die sogenannte Korngößenfraktion

Wenn es darum geht, wieviel man tatsächlich einatmet oder einatmen kann:

- Ihren “Luftaustausch”, also Ihr Atemvolumen pro Zeitintervall

- Ob Sie sich geschützt haben, z.B. welche Maske

- Wie gut der Atemschutz selbst ist / war

- Wie gut der Atemschutz getragen wurde

- Andere Faktoren wie z.B. ein Bart, der die Wirkung des Atemschutzes verhindert

- Das individuelle persönliche Verhalten

All diese Parameter gleichzeitig zu bestimmen, ist kaum möglich, nicht einmal in einen kontrollierten Versuchsaufbau. Deshalb ist eine Abschätzung ohne Messung ebenfalls kaum möglich. Es gibt zwar einige “Erfahrungswerte”, jedoch müssen auch diese immer auf Beispielmessungen beruhen und die Bedingungen der Vergleichsmessung müssen ungefähr mit denen der eigenen Betrachtung übereinstimmen.

Der wichtigste Parameter für diese Bestimmung ist also nach wie vor eine Messung der Faserzahl in der Raumluft – und zwar zum Zeitpunkt des Aufenthaltes in diesem Raum. Nur dann kann man streng genommen sagen, wieviele Fasern man tatsächlich auch einatmen kann.

Nun hält man sich nicht zum Zeitpunkt einer Messung im selben Raum auf – das ist den Sachverständigen und Analytikern vorbehalten. Und selbst diese sind umfänglich geschützt und halten sich nicht unnötig lange im selben Raum auf, allenfalls zum Aufbau der Apparatur und einer sogenannten Nutzungsimulation.

Eine Messung ist jedoch aufwändig und nicht fehlerfrei. Dies ist zwar die aussagekräftigste Methode, eine Faserbelastung festzustellen, aber gleichzeitig auch die am wenigsten “anwenderfreundliche”.

Wie kann man den Fasergehalt eines Produktes abschätzen?

Wie kann man also vorgehen, wenn man keine Messergebnisse hat und keine Vergleichsdaten aus Tabellen vorliegen?

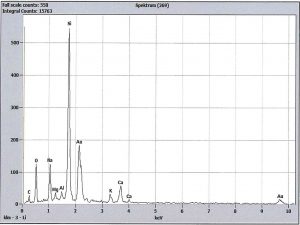

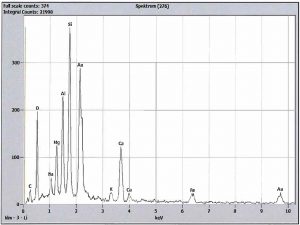

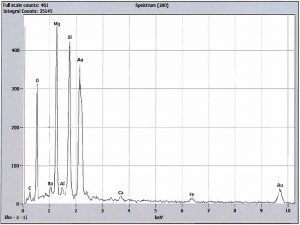

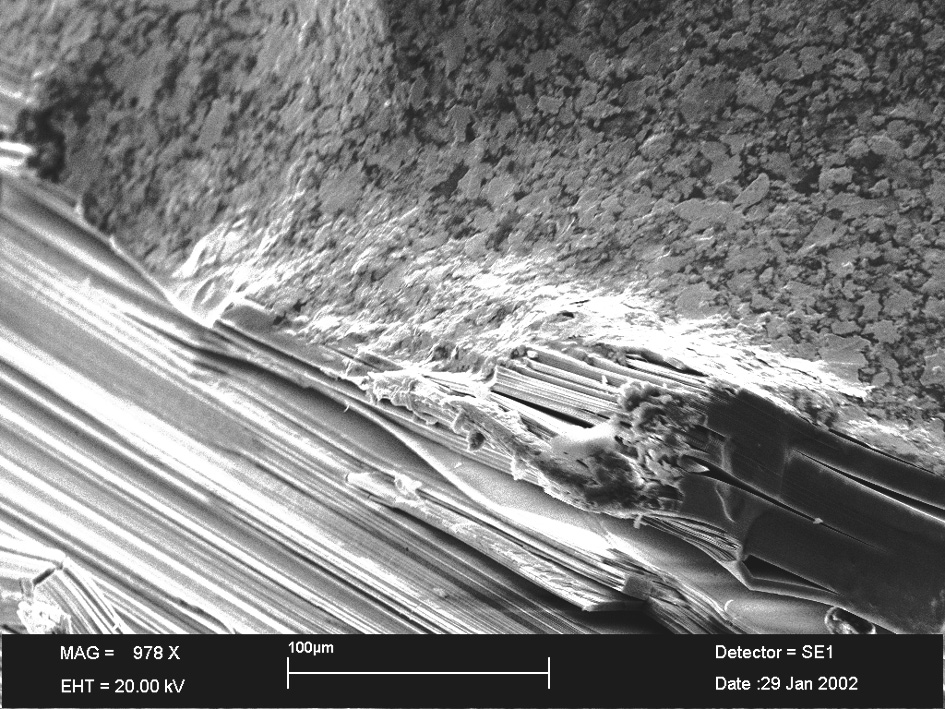

Asbestzement im Detail @ Heiko Hofmann

Ein Ansatz wäre doch die Überlegung, wieviele WHO-Fasern in einer bestimmten Menge eines Produktes vorhanden sind, wenigstens annähernd. Die Größe der lungengängigen WHO-Fasern ist definiert. Wieviel von welchem Produkt in Staub umgewandelt wurde, kann man auch ungefähr bestimmen. Vereinfacht gesagt, muss man die Fasern im freigesetzten Staub “zählen” und deren Größe bestimmen. Und das geht mit etwas Geometrie und Mathematik. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass noch immer viele Annahmen gemacht werden müssen, weil man die Fasern ja nicht wirklich “zählt” und die Größe misst. Selbst wenn das ginge, es würde eine Weile dauern, bis man bei 12 Milliarden ist – und wenn man sich zwischendurch verzählt, beginnt man von vorne.

Die folgende Betrachtung ist deshalb auch “nur” theoretisch (unter Einbeziehung einiger bekannter Parameter) und kann nur einen Eindruck vermitteln, um welche Größenordnung der Faserzahlen es geht.

Dazu benötigt man einige Informationen über das Material und etwas Mathematik.

Wie fängt man an?

Zunächst muss man überlegen, wie der Rohstoff aufgebaut ist und welchen Zweck er erfüllen soll. Dabei kommt die Frage auf, wobei oder wann genau Fasern frei werden.

- Immer dann, wenn der Stoff oder das Produkt bearbeitet wird.

- Wie der Stoff bearbeitet wird, bestimmt, wie fein die einzelnen Fasern aufgespleißt werden (können).

Wieviele Fasern “passen” in einen Asbestkristallwürfel?

Chrysotilkristall © Tony Rich, Asbestorama

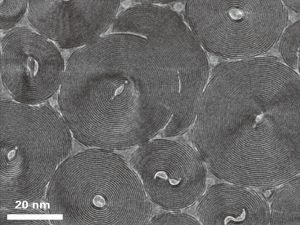

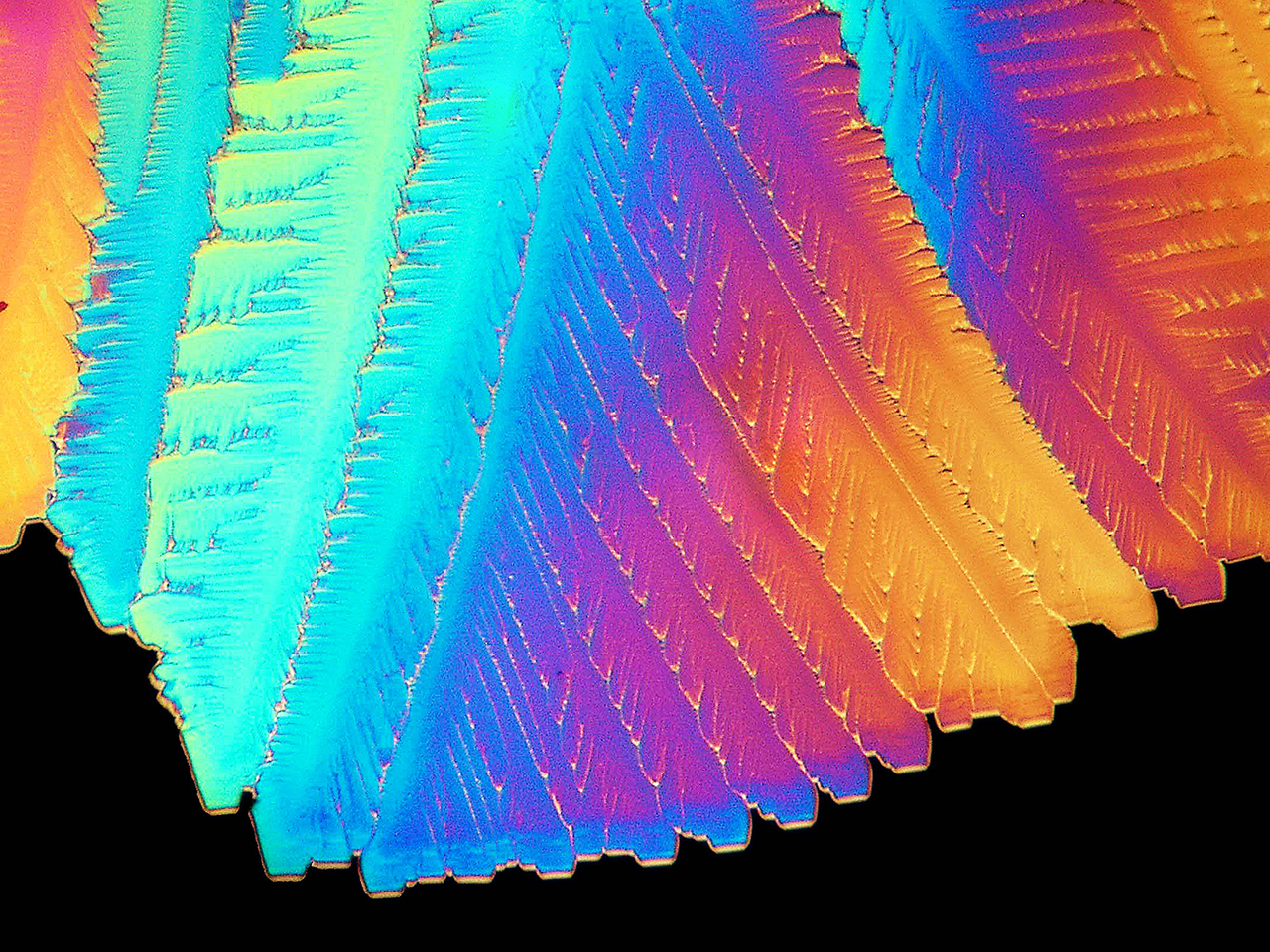

Im Kapitel über Asbestminerale wird ausführlich auf die Mineralogie eingegangen. Dort wird erläutert, dass Asbestfasern, insbesondere Chrysotil, sehr sehr dünn sind, aber gleichzeitg im Verhältnis auch sehr sehr lang. Wie Baumwolle, nur viel feiner.

Genau deshalb war (bzw. ist) Chrysotil ein ideales Mateial – weil man sogar Textilien daraus herstellen konnte. Die langen Fasern (cm-Maßstab) waren ein Qualitätsmerkmal: Man wollte, dass die Fasern lang bleiben und sie nicht absichtlich so lange zermahlen, bis Pulver daraus wurde.

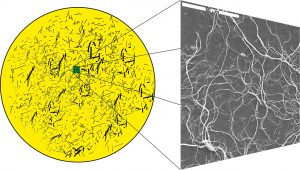

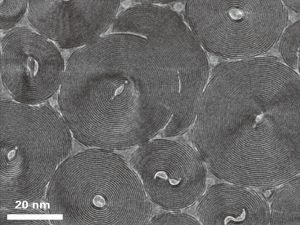

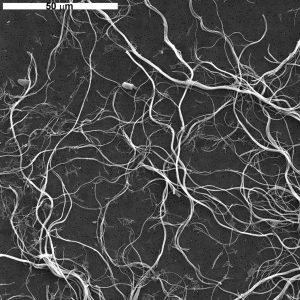

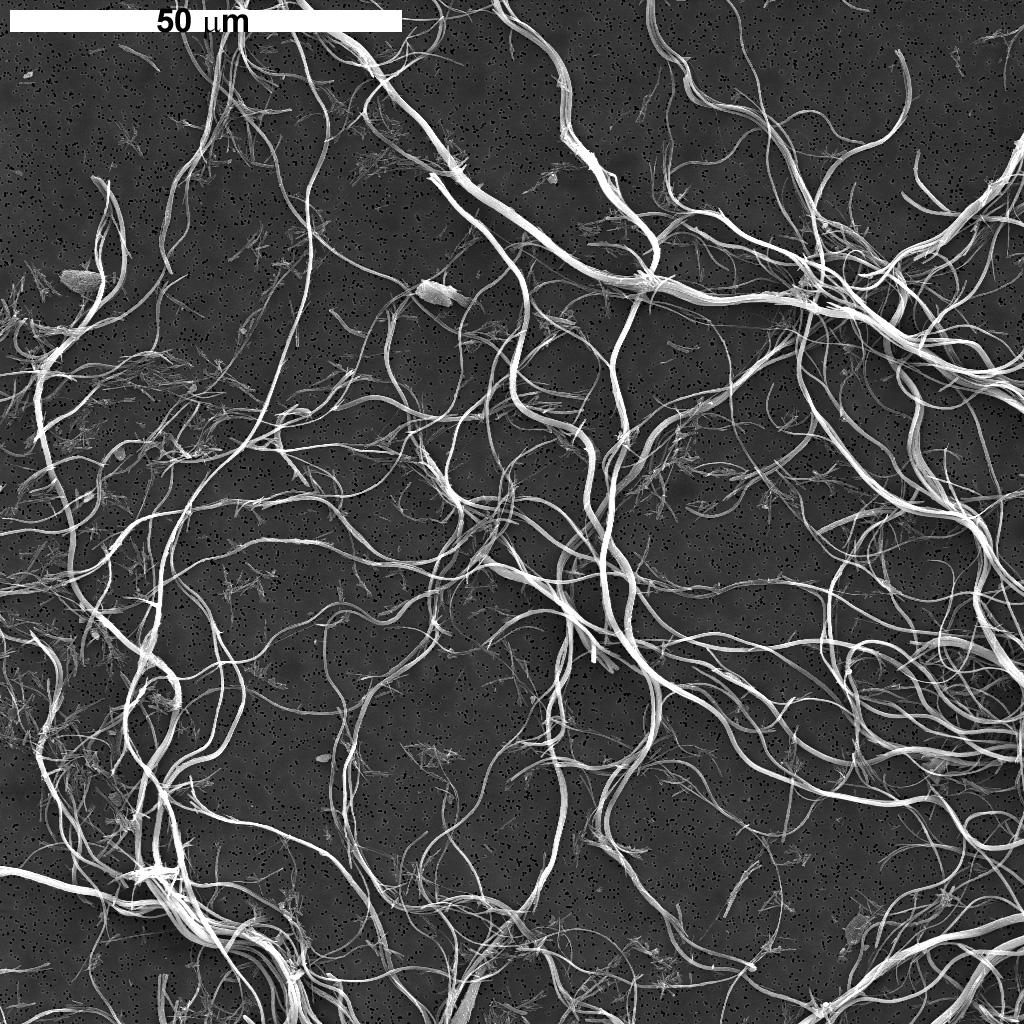

Chrysotil unter dem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) © JEOL

Angenommen, man schneidet aus einem Asbestkristall einen kleinen Würfel mit einer Kantenlänge von 1 mm heraus, wieviele dieser feinsten Fasern können darin enthalten sein?

Der Durchmesser einzelner Chrysotilröllchen (“Fibrillen”) beträgt im Duchschnitt ca. 20–30 Nanometer (nm). Es sind “Nanoröhrchen”. Um diese feinsten Fasern von dem Begriff der WHO-Fasern zu unterscheiden, wird hier der Begriff “Elementarfasern” verwendet.

Um später berechnen zu können, wieviele dieser Elementarfasern oder WHO-Fasern eine Gewichtseinheit wie z.B. ein Gramm oder ein Milligramm enthält, benötigt man das spezifische Gewicht des Material bzw. seine Dichte. Die spezifische Dichte von Chrysotil beträgt genau 2,53 Gramm / cm3.

Wäre ein Würfel mit dem Volumen (1mm3) mit Wasser (spezifisches Gewicht = 1 g/cm3) gefüllt, würde dieser genau 1 mg (Milligramm) wiegen. Ein mit Chrysotil gefüllter Würfel von 1mm3 wiegt demnach gerundet 2,50 mg.

Herleitung der maximal möglichen Faserzahl im Rohstoff

Nun muss man Annahmen machen: z.B.

- Die Faserlänge: Chrysotilfasern können sehr lang werden – sehr viel länger als ihr Durchmesser. Zur Vereinfachung kann man also annehmen, dass die Fasern durchaus 1mm Länge erreichen können, also die komplette Kantenlänge unseres Würfels. Um Textilien aus Asbestfasern herzustellen, müssen sie noch viel länger sein… Zentimeter!

- Die Faserform: Zusätzlich nehmen wir an, es handelt sich um quadtratische Stäbchen und nicht um Röllchen. Der Einfachheit halber soll der durchschnittliche Durchmesser der Stäbchen 20 nm (Nanometer) betragen. Auf dem Bild oben kann man sehen, dass praktisch keine Hohlräume da sind und deshalb die Annahme der Stäbchenform angewendet werden kann.

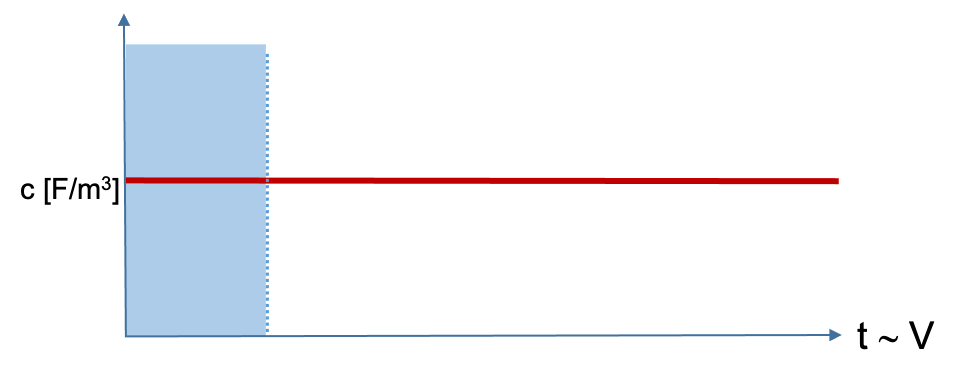

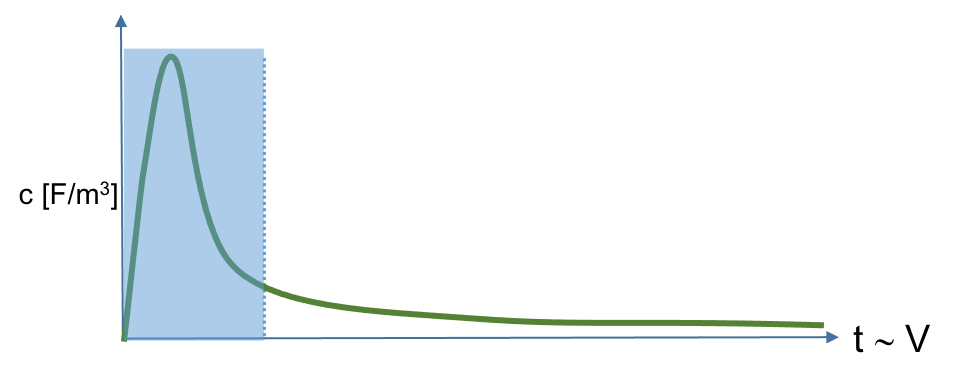

- Die Partikelgrößenverteilung: In der Natur sind nicht alle Elementarfasern gleich dick und lang. Die Partikelgrößenverteilung ist sehr komplex und schwer zu bestimmen. Man müsste tausende einzelne Fasern ausmessen und zählen. In der Natur sind viele Partikelgrößen (Kristalle, Sandkörner, Aerosole, etc.) “lognormal” verteilt. Ohne im Detail darauf einzugehen: Dies ist eine Verteilungskurve von Partikelgrößen, bei denen mehr feine Partikel als große Partikel vorliegen. Die Kurve wäre auf ihrer linken Seite steil und auf der rechten flach, wenn man die Partikelgröße auf der unteren Achse aufträgt und die Häufigkeit auf der senkrechten Achse. Bei der Betrachtung hier wird von einer durchschnittlichen Größe von 20 nm ausgegangen.

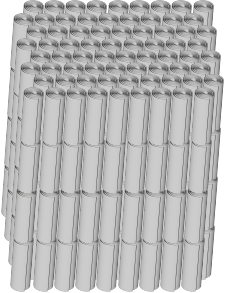

Modell Chrysotil Fasern – gleich dick und gleich lang © Heiko Hofmann

Die Frage ist also, wieviele dieser Röllchen (bzw. Stäbchen) passen auf eine Fläche von 1mm2 – denn nach der Annahme sind die Stäbchen ja 1 mm lang (oder länger).

Als Zwischenschritt kann man noch ausrechnen, wieviele dieser Stäbchen auf einer Länge von 1 mm nebeneinander passen und diesen Wert dann mit sich selbst multiplizieren:

- 1 mm / 0,00002 mm = 50.000 Fasern.

Das Ganze zum Quadrat (^2):

- 50.000 x 50.000 = 2.500.000.000 Fasern pro mm2.

Ein Würfel mit 1 mm Kantenlänge kann also gerundet bis zu 2.5 Milliarden dieser feinsten Elementarfasern enthalten, wenn die Fasern alle 1 mm lang sind.

Diese Zahl würde sich entsprechend eröhen, wenn diese “Modellfasern” kürzer als 1 mm sind. Dazu später…

WHO Fasern

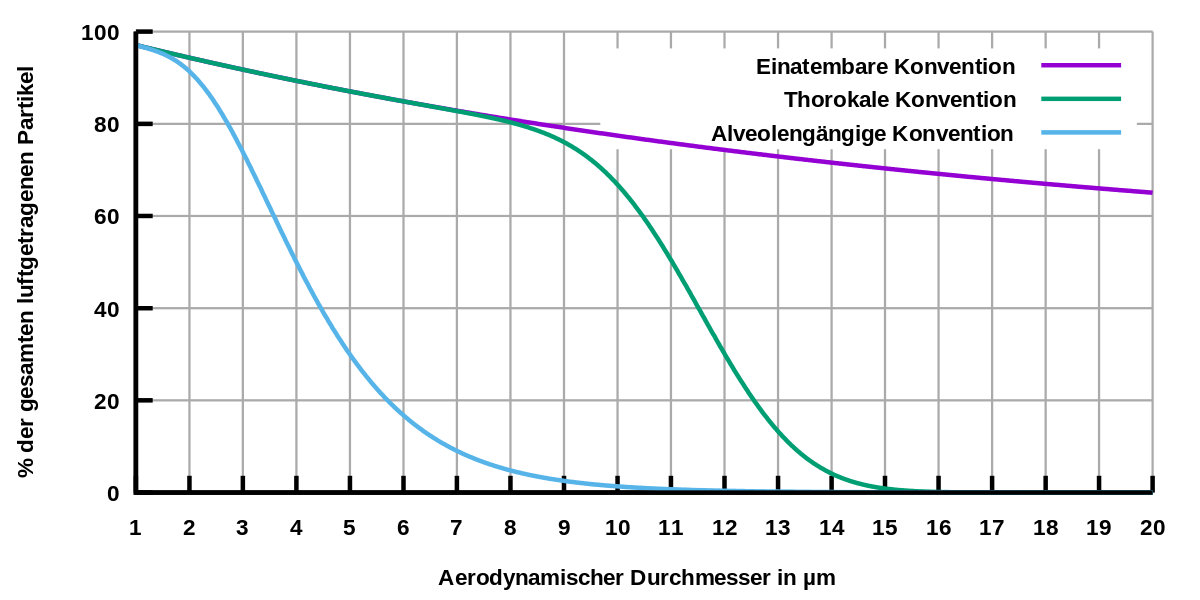

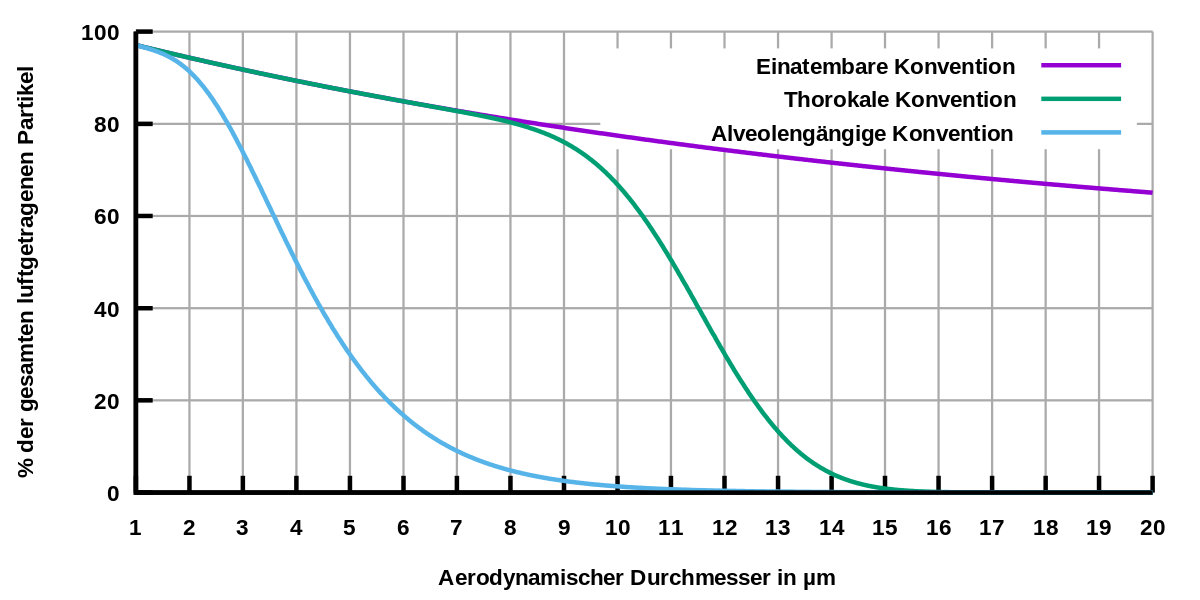

Betrachten wir die WHO-Fasern. Die WHO interssiert sich nur für die Partikel , die in die Lunge gelangen können um dort Schaden anzurichten. Dabei muss man 3 Größen unterscheiden, denn in die Atemwege gelangt alles, was man einatmet. Nur ein kleiner Teil davon schafft es jedoch in die tiefsten Regionen der Lunge, in die Lungenbläschen oder Alveolen.

Die größten Partikel (> 10 µm) sind zu groß, um die tiefen Lungenregionen erreichen zu können. Nur noch maximal 1% der Fasern gelangt tiefer in die Lunge. 99% werden gleich zu Beginn beim Einatmen an den Naserhärchen oder der Nasenschleimhaut oder in den mittleren Atemwegen abgeschieden und können mit dem Sekret abtransportiert werden.

Die Partikel <10 µm und >0,1 µm können die Alveolen erreichen. Die Lungenbläschen sind am “Eingang” geformt wie eine Art Flaschenhals. Fasern, die hindurchpassen – das hängt von der Länge und von deren Orientierung im Luftstrom ab, gelangen eventuell hinein, beim Ausatmen aber möglicherweise nicht mehr hinaus.

Von Partikeln <0,1 µm wird angenommen, dass sie in der Luft bleiben und wieder ausgeatmet werden.

Es ist also nur ein sehr kleiner Bruchteil mit einer ganz bestimmten Partikelgröße, der in die Regionen der Lunge vordringen können, wo sie Schaden anrichten können (nicht müssen) – und auch dies hängt von der Menge ab!

Die WHO hat deshalb eine bestimmte Fasergeometrie als lungengängig und potentiell alveolengängig definiert:

- Durchmesser d (WHO): < 3µm

- Länge l (WHO): > 5 µm (und < 10 µm)

- Verhältnis l : d (WHO): > 3 : 1

Alveolengängige Fraktion nach DIN EN 481 © Stefan Pohl, Wikimedia Commons

Die blaue Linie zeigt wie effektiv (in %) Partikel mit einer Größe bis 10 µm in die Alveolen gelangen können. Die kleinsten mit weniger als 1µm zu fast 100%, die größten mit 10 µm nur noch zu1%. Das bedeutet, dass nur ein Bruchteil der Partikel, die eingeatmet werden (violette Linie), auch in die Lungebläschen vordringen können. Die Partikelfraktion der grünen Linie gelangt immerhin in die oberen Atemwege.

Wie viele WHO-Fasern passen in einen Kristall-Würfel mit 1mm Kantenlänge?

Modell Chrysotil-WHO-Einheits-Fasern – gleich dick und gleich lang © Heiko Hofmann

Der Einfachheit halber nehmen wir als Länge einmal 10 µm an. In 1 mm passen also 100 Faserstücke mit jeweils 10 µm Länge übereinander.

- 2.500.000.000 x 100 = 250.000.000.000 Fasern

Diese Betrachtung berücksichtigt jedoch nur die oben genannten einzelne Elementarfasern (Fibrillen). In der Realität ist es jedoch kaum möglich, wenn nicht unmöglich, das Material so zu bearbeiten, so dass im Ergebnis alle Fasern einzeln vorliegen und auch noch alle gleich groß sind. Da die Partikelgrößenverteilung jedoch nicht bestimmbar ist, muss man von Durchschnittswerten ausgehen.

Annahme für die Berechnung:

- Durchmesser d = 2 µm (WHO: < 3µm)

- Länge l = 10 µm (WHO: > 5 µm)

- Verhältnis l : d = 5 : 1 (WHO: > 3 : 1)

Unter Berücksichtigung der WHO Definition und eigener vereinfachter Annahmen erhält man also eine mögliche WHO-Faserzahl von 25.000.000 (= 25 Millionen Fasern) pro Würfel bei einer Kantenlänge von 1 mm, einem Faserbündeldurchmesser von 2 µm und einer Faserlänge von 10 µm.

Wie bereits erwähnt: Das ganze Material müsste so stark aufgemahlen werden, dass ausschließlich Fasern mit WHO Geometrie erzeugt werden. Die Natur hält sich jedoch nicht an solche Vorgaben und technisch werden auch nicht lauter gleich große Fasern erzeugt, sondern lauter unterschiedlich Große. Viele Partikel sind kleiner als die WHO Definition und werden ausgeatmet, andere sind viel größer, zu groß, um tief in die Lunge zu gelangen.

Trotzdem wollen wir zunächst berechnen, wieviele WHO Fasern in einem Würfel enthalten sein können, unabhängig davon, ob man später alle einzelnen Fasern herausbekommt. Außerdem liegt die Annahme zu Grunde, dass alle Fasern gleich dick sind. Sind sie aber nicht – dieses Modell betrachtet nur die durchschnittliche Größe.

Im nächsten Schritt berechnen wir also, wieviele WHO-Fasern 1 mg eines Asbestkristalls enthält: Dazu teilt man durch die spezifische Dichte und erhält:

- 25.000.000 / 2,5 = ca. 10.000.000 Fasern / mg

Das bedeutet, dass ein reiner Asbestkristall-Würfel mit 1 Milligramm Masse 10 Millionen WHO-Einheits-Fasern enthalten kann. Berücksichtigt man jedoch, dass man es mit einer Partikelgrößenverteilung zu tun hat mit Größen zwischen 20 Nanometer und 10 Mikrometer, kann die tatsächlich Partikelzahl noch höher liegen.

Anteile ausrechnen

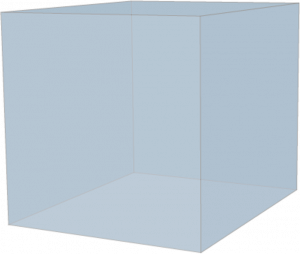

Modell Chrysotil Fasern – verschieden dick und verschieden lang © Heiko Hofmann

Die bisherige Betrachtung ist der Worst-Case und sagt nichts darüber aus, ob die Fasern auch frei werden und vor allem, ob diese auch in WHO Größe entstehen. Hinzu kommt, dass

- die Fasern in der Natur nicht alle gleich lang und dick sind,

- die Asbestprodukte nur zum Teil aus Asbest bestehen und

- man bei der Produktherstellung an den langen Fasern interessiert war und nicht an den kurzen,

- in einem Asbestkristall die Fasern auf natürliche Weise parallel und ohne Luft dazwischen wachsen. Sie sind praktisch dicht gepackt

- in einem Asbest-Produkt die Fasern aufbereitet, aufgelockert, aufgemahlen sind und im fertigen Produkt nicht dicht gepackt und parallel vorliegen, sondern kreuz und quer übereinander mit viel Zwischenraum.

Entweder der Zwischenraum wird bei der Produktherstellung mit einem anderen Stoff gefüllt (die Fasern werden also eingebettet), oder sie bleiben relativ locker (kaum Bindemittel, geringe Produktdichte).

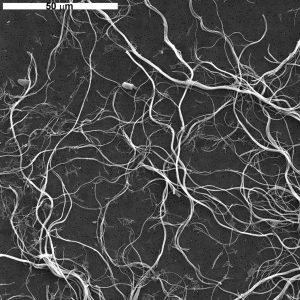

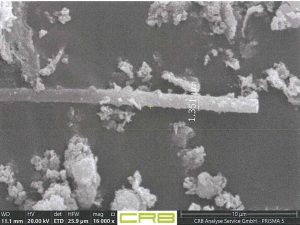

Chrysotil-Fasern im REM © USGS

Auf dem Bild rechts bekommt man einen Eindruck, wie locker Chrysotilfasern in einem Produkt gepackt sind. Außerdem kann man die Länge bestimmen: Länger als 100 µm!

Die feinen, lungengängigen Fasern enstehen also erst bei und durch die mechanische Bearbeitung!

Im Produkt selbst befinden sich hauptsächlich sehr lange Fasern, die noch nicht lungengängig bzw. alveolengängig sind.

Asbestgehalt im Produkt

Bisher wurde nur das Volumen betrachtet. Der Asbestgehalt in einem Produkt wird aber in Gewichtsprozent angegeben.

Asbestzement enthält ca. 10 % Asbest. 1 Gramm Asbestzement bestehet demnach zu 0,1 Gramm aus Asbest mit einer Dichte von 2,5 g/ cm3 und die restlichen 0,9 Gramm aus Zement mit einer Dichte von 3 g/cm3. Man muss also die Masse verwenden und nicht das Volumen.

Zusätzlich wird die Berechnung kompliziert, da ja nicht alle Fasern gleich dick und gleich lang sind. Auch hier kann man sich nur mit einem Mittelwert annähern.

Tatsächlich werden beim Bearbeiten sehr viel weniger Fasern freigesetzt – und dabei handelt es sich um Faserbündel unterschiedlicher Größe. Wieviele Fasern freigesetzt werden hängt nun davon ab:

- Wieviel Material “zerkleinert” wird. Also wieviel Material wird beim Bearbeiten sprichwörtlich “pulverisiert”?

- Dies wiederum hängt davon ab, wie das Material bearbeitet wird, also wie gut das Mateial pulverisiert wird. Beim Sägen und Flexen wird viel Material pulverisiert, beim Brechen weniger (aber immer noch genug), durch natürliche Verwitterung nur wenige 100 Fasern.

Konkrete Zahlen

1) Der Erste Schritt, um zu einer aussagekräftigen, realistischen Zahl zu kommen, ist eine relativ genaue Abschätzung, wieviele Milligramm oder Gramm des Produktes oder welches Volumen pulverisiert wurde.

2) Der Zweite Schritt ist, diese Zahl mit dem prozentualen Anteil des Asbestes in der Probe zu multiplizieren.

3) Im dritten Schritt muss man eine Annahme machen, wie leicht Asbestfasern freigesetzt werden können (Freisetzungspotential) und welcher Anteil der freigesetzten Fasern die WHO Geometrie erfüllt. Dies ist der unsicherste Teil und mit einem großen Fehler behaftet.

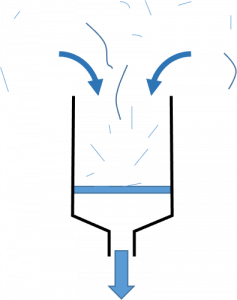

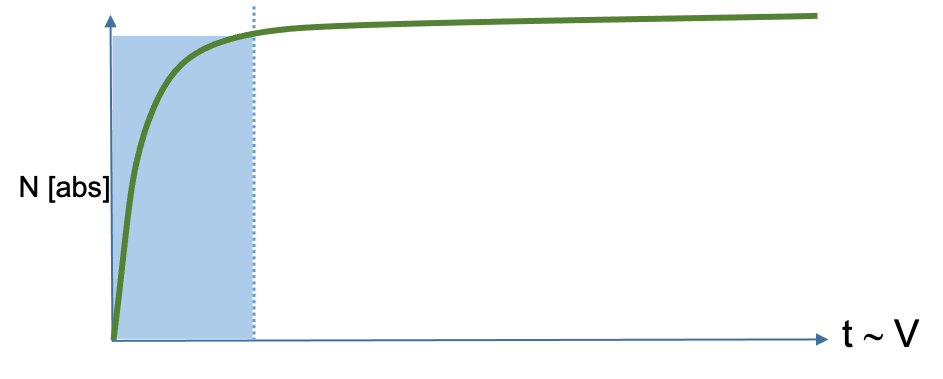

4) Der vierte Schritt ist nun die Bestimmung, auf welches Raumvolumen sich diese Faserzahl verdünnt hat. Erst dann erhält man eine Konzentration in Fasern / m3.

Schneiden einer Asbestzementplatte mit der Flex:

-

Dicke Sägeblatt: 4 mm

- Dicke Asbestzementplatte: 6 mm

- Länge des Schnittes: 1 m (1000 mm)

Volumen des Pulverisierten Asbestzements:

- 4 mm x 6 mm x 1000 mm = 24.000 mm3

Asbestgehalt: 10%

- 24.000 mm3 X 10% = 2.400 mm3

Theoretische Anzahl enthaltener WHO Fasern

2.400 mm3 x 25.000.000 F = 62.500.000.000 F

Gelangen alle Fasern in die Lungenbläschen?

Beim Sägen von Asbestzementplatten mit der Flex wurden laut DGUV Report “Faserjahre” Faserkonzentrationen bis zu 60.000.000 Fasern / m3 Raumluft gemessen und nicht 62 Milliarden. Das ist ein Unterschied von einem Faktor 1000! Das liegt daran, dass

- Fasern bis maximal 10 µm Größe (Länge oder Durchmesser) als alveolengängig gelten. Asbestfasern sind aber, egal wie stark man sie bearbeitet, von Natur aus häufig länger und nur ein kleiner Bruchteil (hier ein Tausendtsel) davon wird tatsächlich so fein, dass sie in die Lungenbläschen gelangen können.

- demnach nur ein Teil tatsächlich die WHO Fasergeometrie erfüllt,

- große Partikel (sehr dicke Faserbündel) zu Boden fallen und nicht mitgezählt werden und

- in diesem Fall das Raumvolumen der möglichen Verdünnung nicht angegeben wurde.

- keine Angabe gemacht wurde, wann an welcher Stelle gemessen wurde. Für brauchbare Ergebnisse muss während der Tätigkeit gemessen werden und außerdem muss der Abstand und die verdünnung berücksichtigt werden.

Fazit

Schon alleine aufgrund ihrer Partikelgröße gehen die möglichen Faserzahlen, die in einem Produkt stecken, realistisch betrachtet in die Größenordnung von vielen Millionen oder Milliarden.

Ob und wieviele tatsächlich davon freigesetzt werden, hängt vom Asbestgehalt ab und von der Art der Bearbeitung des Produktes. Dazu kommt die Verdünnung mit sauberer Luft, sobald die Fasern in der Luft sind. Der unsicherste Faktor in der ganzen Beatrachtung ist jedoch das persönliche Verhalten, das einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wieviele Fasern am Ende in der Lunge ankommen.

Deshalb können prinzipiell Fragen zu einem konkreten Gesundheitsrisiko in der Praxis nicht seriös beantwortet werden.

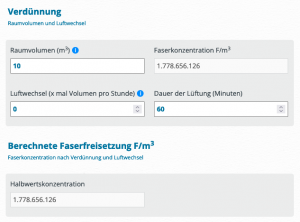

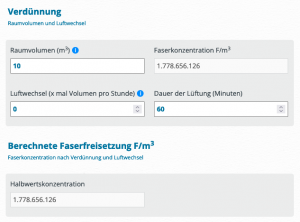

Faserrechner

Mit dem Faserrechner können Sie sich auf mineralogisch-mathematische Weise an eine maximal möglich Anzahl “verfügbaren” Fasern annähern. Der Rechner berücksichtigt die WHO Fasergeometrie in Verbindung mit realistischen Beobachtungen im REM, sowie Materialeigenschaften und Bearbeitungsart. Außerdem die Raumdimension und Verdünnungsfaktoren durch Belüftung.

Er kann dagegen nicht berücksichtigen, welcher Anteil der freigesetzten Fasern tatsächlich lungengängig ist. Grob geschätzt ist das nu ein sehr geringer Bruchteil von ca. 1% oder 0,1%.

Faserrechner – Geometrie © Heiko Hofmann

Faserrechner – Werkstoffeigenschaften © Heiko Hofmann

Faserrechner – Freisetzungspotential © Heiko Hofmann

Faserrechner – Luftwechsel © Heiko Hofmann

Knifflig wird es, weil zwar die Vorschriften für sogenannte ASI Arbeiten auch für Privathaushalte gelten. Streng genommen können also Privatpersonen zuhause loslegen und Sanierungs- oder Abbrucharbeiten in Eigenregie durchführen, wenn sichergestellt ist, dass alle Vorsichtsmaßnahmen nach TRGS 519 eingehalten werden (siehe auch

Knifflig wird es, weil zwar die Vorschriften für sogenannte ASI Arbeiten auch für Privathaushalte gelten. Streng genommen können also Privatpersonen zuhause loslegen und Sanierungs- oder Abbrucharbeiten in Eigenregie durchführen, wenn sichergestellt ist, dass alle Vorsichtsmaßnahmen nach TRGS 519 eingehalten werden (siehe auch