Am 04.12.2024 wurde die neue Gefahrstoffverordnung GefStoffV veröffentlicht und damit in Kraft gesetzt. Genauer heißt die Verordnung “Änderungsverordnung zur Gefahrstoffverordnung”. Grund ist, weil die GefStoffV nur geändert und ergänzt wurde und nicht komplett neu verfasst, so wie zuletzt 2001.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

- Mitwirkungspflicht der Veranlasser

- Vermutungsklausel

- Mitwirkungspflicht der Auftragnehmer

- Grenzwerte

TRGS 519 nun in GefStoffV integriert

Gänzlich neu ist, dass ein wesentlicher Bestandteil der bisherigen TRGS 519 nun von der rechtlichen Ebene eines Regelwerks, einer sogenannten “Technischen Regel”, in den “Adelsstand” einer Rechtsverordnung gehoben wurde. Damit entfällt automatisch das Prinzip, nach dem die getroffenen Schutzmaßnahmen zwar abweichen dürfen, aber nur dann, wenn sie mindestens gleichwertig sind oder besser. Dieser Spielraum bzw. diese Flexibilität bei der Einschätzung der zu treffenden Schutzmaßnahmen bei ASI Arbeiten fällt weg.

Kurz: Was zu ASI Arbeiten und Schutzmaßnahmen in der GefStoffV steht, gilt und kann nicht anderweitig ausgelegt werden. Das ist gut so!

Abbruch, Sanierung und Instandhaltung

Die Begriffe Abbruch, Sanierung und Instandhaltung wurden in der GefStoffV (neu) definiert und präzisiert. Dabei wurden bis zuletzt umstrittene Auslegungen der Begriffe “Sanierung” und “Instandhaltung” berücksichtigt und so formuliert, dass keine Missverständnisse mehr bestehen sollten.

Beispielsweise wurde endlich die Frage geklärt, was “räumliche Trennung” ist und was man unter dem sogenannten “Überdeckungsverbot” versteht, das zusammen mit dem berühmten Morinol-Urteil aufkam.

Das grundlegende Prinzip bei der Sanierung und Instandhaltung (bzw. auch Instandsetzung) ist:

- Asbestprodukte dürfen nicht instandgesetzt werden, nur Anlagen, die Asbestprodukte enthalten, indem diese Produkte ausgebaut werden.

- Asbestprodukte dürfen nicht versteckt werden oder so kaschiert, dass sie in Vergessenheit geraten könnten. Sie dürfen auch nicht so zugebaut werden, dass eine Rückholbarkeit nicht mehr oder nur sehr schwer möglich ist. Dies wurde häufig mit der “räumlichen Trennung” verwechselt oder bewusst ausgelegt.

Pflichten des Veranlassers

Ein Veranlasser ist im Prinzip der Bauherr. Jeder, der ASI Arbeiten (und das sind praktisch alle Arbeiten an Asbest oder asbesthaltigen Bauteilen) veranlasst, also Aufträge zur Arbeit damit vergibt.

Damit man nicht unbewusst oder unbeabsichtigt (oder auch bewusst oder beabsichtigt…) Auftragnehmer in eine Situation bringt, in der diese durch ihre Arbeit (bewusst oder unbewusst) Schadstoffe freisetzen oder indirekt freigesetzt werden können und die Personen dabei einer Gefahr für die Gesundheit ausgesetzt werden können, muss der Veranlasser dem Auftragnehmer wichtige Informationen zum Objekt liefern.

Die wichtigste Information ist dabei das Baujahr (in einem spezifischen Intervall sogar das Baudatum) mitteilen. Außerdem sämtliche Informationen zum Bau oder Objekt, die dem Bauherrn vorliegen, damit der Auftragnehmer in der Lage ist, einzuschätzen, ob mit Bauschadstoffen gerechnet werden muss.

Der Bauherr ist dabei nicht unbedingt dazu verpflichtet, auch die Erkundung von Bauschadstoffen in Auftrag zu geben. Dies wäre aber ratsam, wenn der Bauherr die Kontrolle über die Analytik behalten möchte.

Der Auftraggeber darf dem Auftragnehmer keine Informationen vorenthalten, die zur Klärung der Situation, ob Bauschadstoffe vorhanden sein könnten, beitragen können. Das ist sehr wichtig. Somit ist der Auftraggeber in gewisser Hinsicht mit in der Haftung.

Vermutungsklausel

Die sogenannte Vermutungsklausel hat es in die GefStoffV geschafft! Sie sagt, dass in allen Gebäuden mit einem bestimmten Baujahr (bzw. Gebäuden, die bis und vor 1993 gebaut oder umgebaut wurden), mit Asbest und Produkten daraus gerechnet werden muss.

Das ist an sich nicht neu. Nun ist es aber durch die Aufnahme in die GefStoffV in “Granit gemeißelt”! Die Folge ist, dass praktisch immer eine Erkundung durchgeführt werden muss, wenn keine Klarheit besteht. Das ist nun Gesetz!

Mitwirkungspflichten der Auftragnehmer: Gefährdungsbeurteilung

Auftragnehmer haben die Pflicht, im Zweifel die nötigen Informationen über das Objekt vom Auftraggeber einzufordern. Schließlich müssen sie wissen, womit sie es zu tun bekommen und ggf. ob sie überhaupt tätig werden dürfen.

Deren wichtigstes Instrument zum Schutz der Beschäftigten ist die Gefährdungsbeurteilung. Die Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung besteht generell für Arbeitgeber gem. Arbeitsschutzgesetz und der DGUV Vorschrift 1 (“Unfallverhütungsvorschrift”) der Deutschen Gesetzlichen UnfallVersicherung.

In diesem speziellen Fall sind nun Auftragnehmer, die meist auch Arbeitgeber sind, verpflichtet, eine spezifische Gefährdungsbeurteilung für Bauschadstoffe durchzuführen, und zwar auf Grundlage der Informationen, die sie vom Auftraggeber erhalten haben.

Eine Ausrede, man habe keine oder kaum Informationen bekommen, zählt dabei nicht. Dann muss man sich die Informationen beschaffen. Wenn für die Gefährdungsbeurteilung oder für die daraus abzuleitenden Maßnahmen eine Erkundung von Schadstoffen (durch Probennahme und Analytik) notwendig ist, dann müssen die Auftragnehmer Sachverständige einbeziehen, die sich um die Analytik kümmern, sofern sie dies nicht selbst dürfen (aufgrund fehlender Sachkunde).

Die Kosten für die Hinzuziehung von Sachverständigen können auf den Auftraggeber umgelegt werden.

Wichtig:

Sollte sich bei der Erkundung herausstellen, dass Bauschadstoffe (insbesondere Asbest) vorhanden sind, dürfen die Arbeiten, die mit diesen Stoffen in Kontakt kommen und diese freisetzen könnten, ausschließlich von sachkundigen Personen durchgeführt werden. Sprich: Es geht nicht ohne Sachkunde nach TRGS 519, wenn Asbest im Spiel ist. Verstößt man dagegen, drohen empfindliche Bußgelder und schlimmstenfalls Untersagung des Betriebs.

Umgang mit Asbest oder asbesthaltigen Bauteilen dürfen nur Sachkundige ausüben!

Wichtig für Privatpersonen:

Diese Regelungen der GefStoffV gelten auch für Privathaushalte!

Grenzwerte

In der neuen GefStoffV (folglich in der TRGS 519) werden die Begriffe “schwach gebundener Asbest” und “fest gebundener Asbest” nicht mehr auftauchen. Das ist gut so, denn diese Begriffe waren uneindeutig und schwer zu fassen.

Das wird aber große Auswirkungen auf die neue Formulierung der TRGS 519 haben. Man darf gespannt sein.

Künftig geht es um das Faserfreisetzungspotential, ein sperriges Wort. Es bedeutet aber genau, was drin steht, nämlich die Fähigkeit eines asbesthaltigen Produktes, Fasern freizusetzen. Das hängt nicht nur vom Produkt ab, sondern von der Art der Bearbeitung.

Der Auftragnehmer ist künftig verpflichtet, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzustellen oder zumindest einzuschätzen, bei welcher Tätigkeit an welchem Produkt welche Fasermenge (bezogen auf die Faserkonzentration F/m3) freigesetzt werden kann, um auf dieser Grundlage Schutzmaßnahmen festzulegen.

Um dies etwas zu vereinfachen, wurden 3 Gefahrenbereiche (wie im Arbeitsschutz auch) definiert:

- Akzeptanzbereich (Bereich mit niedrigem Risiko: grün)

- Toleranzbereich (Bereich mit mittlerem Risiko: gelb)

- Gefahrenbereich (Bereich mit hohem Risiko: rot)

Die neue TRGS 519 wird dazu Hilfestellungen anbieten, um den jeweiligen Bereich besser einschätzen zu können.

Welche Grenzwerte gelten werden, die diese Bereiche voneinander trennen, ist noch nicht abschließend geklärt. Da wird man die TRGS 519 abwarten müssen. In der GefStoffV steht nur, dass es diese Bereiche gibt und wie die Grenzen genannt werden.

Als Grundlage für die Grenzwerte gilt die neue EU-Asbestrichtlinie. Darin ist jedoch von nur einem Grenzwert die Rede. Allerdings hat man 2 Konzentrationen eingeführt: Eine einschließlich der Berücksichtigung “dünner Fasern” und einen Wert ohne.

Was soll denn das?

Grund dafür ist, dass in der EU noch verschiedene Analysemethoden für Asbest eingesetzt werden und auch zulässig sind, nämlich

- optische Mikroskopie (Phasenkontrastmik. oder Polarisatioksmik.)

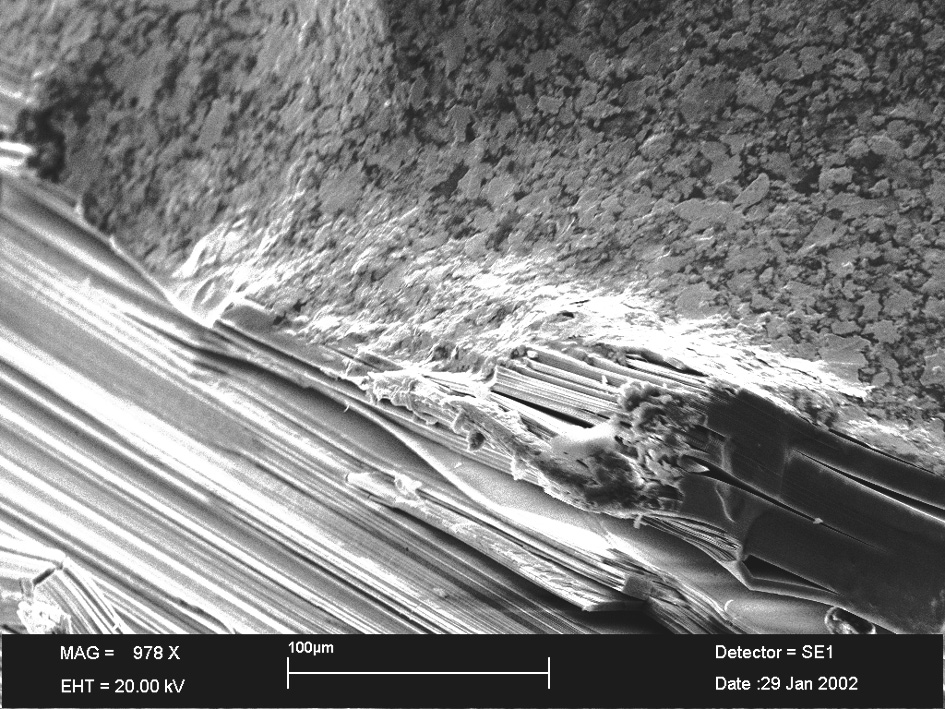

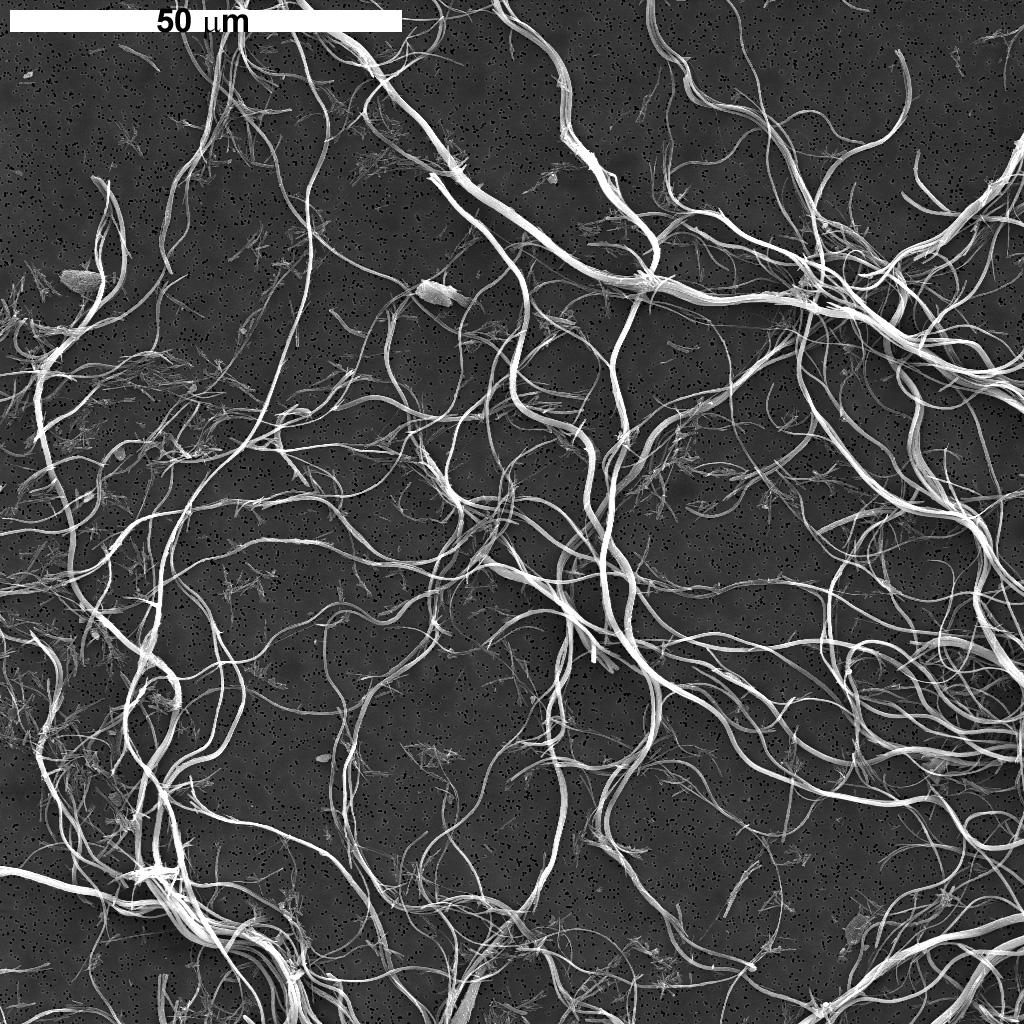

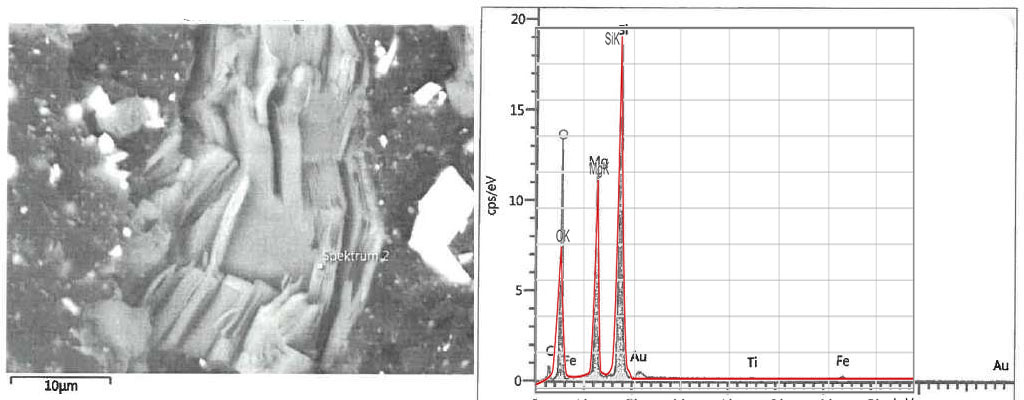

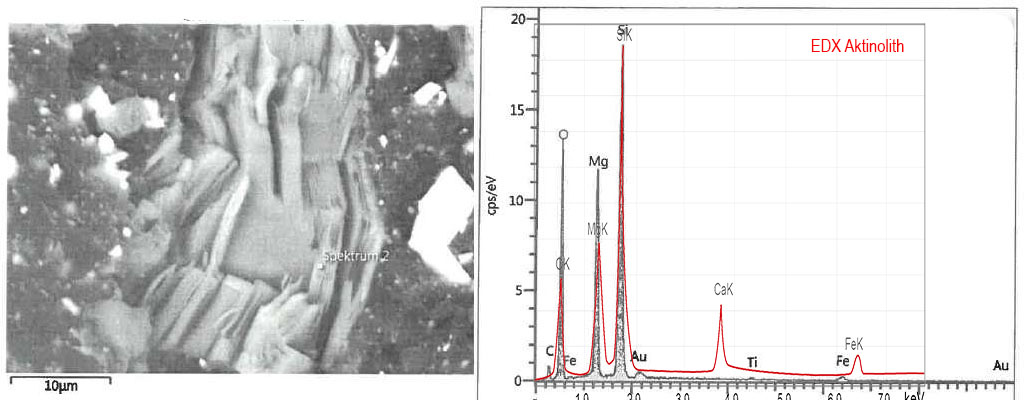

- Raseterelektronenmikroskopie

Die optische Mikroskopie ist dabei nicht so hochauflösend. Dabei werden demnach die ganz kleinen Fasern (“dünne Fasern”) mit einer Dicke von < 200 nm (Nanometer = 10 hoch minus 9 Meter) nicht gut erkannt. Man legte deshalb fest, dass die “Ausbeute” der Fasererkennung beim REM rund 5 Mal höher ist als beim optischen Mikroskop. Legte man für beide Methoden dieselben Grenzwerte fest, wäre die Faserzahl bei der Analyse mit REM immer deutlich zu hoch. Oder eher umgekehrt, bei der optischen Methode deutlich zu niedrig, weil ja nicht alles erkannt wird.

Deshalb ist der Grenzwert laut EU-Richtlinie

- bei REM: 10.000 F/m3

- bei Opt: 2000 F/m3

Wie Sie vielleicht wissen, müssen aber europäische Richtlinien (im Gegensatz zu Verordnungen) erst in nationales Recht umgesetzt werden. Dies geschieht natürlich einerseits durch die neue GefStoffV, aber eben noch nicht ganz. Die Grenzwerte (als Zahlen) fehlen noch.

Generell strebt die TRGS 910 bereits nach dem unteren Grenzwerte von 1000. Ob diese 1000 jedoch auch für Asbestfasern pro m3 Luft gelten werden, ist offen.

Im Augenblick empfiehlt die EU Richtlinie bei der Methode mit REM noch immer einen Grenzwert von 10.000 F/m3. Ob die TRGS dies auf 1000 F/m3 senken wird, bleibt abzuwarten.