Asbest und Mineralwolle bzw. genauer: Künstliche Mineralfasern (abgekürzt KMF) werden gerne in einem Atemzug genannt. Dabei haben sie recht wenig miteinander zu tun. Außer, dass beide allgemein als Fasern bezeichnet werden und beide (je nach Größe) lungengängig sind.

Wie bei Asbest ist auch der Umgang mit alter Mineralwolle problematisch, denn auch diese kann nach dem Einatmen Krebs erzeugen. Man könnte zwar salopp sagen, es ist egal, wovon man Krebs bekommt, aber das wäre zu pauschal.

Asbest und künstliche Mineralfasern haben unterschiedliche Eigenschaften, was die Gesundheitsgefährdung betrifft – und das liegt an deren Beschaffenheit.

Was genau ist Mineralwolle?

Im Gegensatz zu Asbest handelt es sich bei Mineralwolle oder künstlichen Mineralfasern – wie der Name schon verrät – um ein künstliches Produkt. Asbest hingegen ist eine Gruppe natürlicher Minerale.

Glaswolle Zerfaserungsmaschine. Ein Strahl der Glasschmelze wird mit Druckluft zerfasert © FMI Marc Wiegelmann CC-BY-SA-3.0

Die Herstellung von Mineralwolle funktioniert im Prinzip genau wie Zuckerwatte: Eine Schmelze aus (altem) Glas oder Gestein (1200°C bis 1600°C) wird geschleudert oder mit Druckluft angeblasen, so dass hauchdünne Fäden entstehen, die sofort abkühlen und dabei erstarren. Nur mit dem Unterschied, dass es sich um feinste Glasfasern handelt. Die Schmelze besteht dabei hauptsächlich aus Siliziumdioxid, also SiO2. Der Unterschied zu Quarz besteht darin, dass sich beim schnellen Abkühlen keine Kristallstruktur bilden kann, also kein Kristallgitter. Dafür ist die Zeit viel zu kurz. Eine aus einer Schmelze schlagartig erstarrte Substanz ohne Kristallstruktur nennt man in den Geowissenschaften “Glas”. Wenn also der geschmolzene Zucker schlagartig in Form von dünnen Fäden erstarrt, ist dies auch ein Glas – Zuckerglas.

Der Unterschied zwischen Glaswolle und Steinwolle besteht im Wesentlichen in der chemischen Zusammensetzung der Ausgangsmaterialien, der Schmelztemperatur und somit auch der Temperaturbeständigkeit des Produktes:

- Glaswolle enthält unter anderem sehr viel Altglas, also hauptsächlich SiO2. Das hat eine relativ niedrige Schmelztemperatur von 600°C bis 800°C.

- Steinwolle heißt nicht nur Steinwolle, weil es aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird, sondern auch, weil der Gehalt an SiO2-armen Bestandteilen steigt, insbesondere Basalt. Steinwolle, die relativ basaltreich ist, heißt auch Basaltwolle. Basaltische Gesteine haben einen sehr hohen Schmelzpunkt und deshalb sind Mineralwollen aus Basalt sehr temperaturbeständig.

Der Unterschied zwischen Asbest und Mineralwolle

Asbestfasern besitzen also eine Kristallstruktur und Mineralwolle nicht. Allgemein kann man sagen, dass Kristallgitter stabiler sind als Gläser. Die Natur hat sich sehr viel Zeit gelassen, diese Kristallgitter zu bilden, manchmal Tausende oder Millionen von Jahren.

Ein Kristallgitter ist ein energiearmer Zustand. Um dieses Gitter zu zerstören, muss viel Energie aufgebracht werden, die (in unserem Körper) nicht zur Verfügung steht. Ein Glas ist ein energiereicher Zustand – die Energie wurde beim Erstarren praktisch eingefroren. Um das Glas zu zerstören (z.B. durch Auflösung) benötigt es viel weniger Energie. Und diese Betrachtung spielt bei der Risikoermittlung bzw. der Gefährlichkeit für die Gesundheit eine entscheidende Rolle.

Hinzu kommt noch die äußere Gestalt der Fasern, die natürlich einen Einfluss auf die Lungengängigkeit hat: Beide sind zwar sogenannte WHO-Fasern, also Durchmesser < 3μ, Länge > 10μ und verhältnis von L : D > 5.

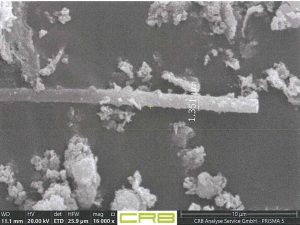

Wenn man sich die Gestalt jedoch unter dem REM ansieht, erkennt man leicht, dass die Glasfasern aus einem einzelnen Strang bestehen und stumpfe Enden haben, die Asbestfasern sich jedoch in tausende noch feinere Fasern aufspalten können. Eine Asbestfaser gilt nämlich bereits als Faser, wenn sie die WHO Kriterien erfüllt obwohl sie vielleicht ein Bündel aus tausenden, noch feineren Fasern ist.

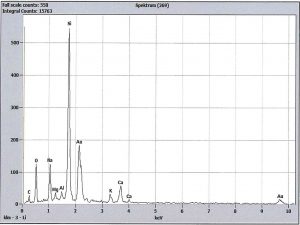

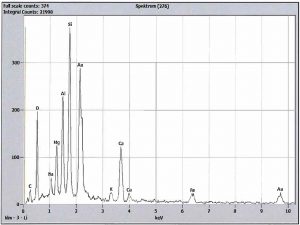

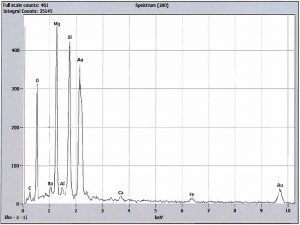

In den REM Bildern sieht man links Glaswolle, in der Mitte Basaltwolle und rechts Chrysotil. Die Fasern der Mineralwolle haben stumpfe Enden, die nicht aufspleißen. Es sind also bereits einzelne Fasern. Chrysotil hingegen spleißt an den Enden und Bruchkanten in Tausende, noch feinere Fasern auf.

In den EDX Diagrammen sieht man die typischen Zusammensetzungen von Glaswolle (fast nur Si und O), Basaltwolle (Neben Si und O auch Ca, Na, Fe, Mg und besonders Al) und Chrysotil (Mg und Si Peaks nahezu gleich hoch).

Warum ist alte Mineralwolle (auch) gefährlich?

Dazu muss man sich die chemische Zusammensetzung etwas näher ansehen: Sie unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Zusammensetzung von Asbestmineralen. Hauptbestandteile sind – wie auch bei allen anderen Silikaten – Si und O (neben anderen Elementen wie Ca, Mg, Al, Fe, Na…)

Da es sich aber um ein Glas ohne Kristallstruktur handelt, sieht man sich neben der “Matrix” aus SiO2 die Oxide der Elemente Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Barium, und Aluminium an (und Spuren von anderen Elementen).

Diese Zusammensetzung bestimmt die Stabilität bzw. die chemische Löslichkeit. Je schwerer löslich diese Fasern sind, desto länger bleiben Sie im Körper stabil. Man nennt dies “biopersistent”.

Herstellungs- und Verwendungsverbot

Gemäß Gefahrstoffverordnung Anhang II Nummer 5 dürfen biopersistente Fasern nicht hergestellt oder verwendet werden, wenn sie in der Summe mehr als 18% (Masse) der Oxide der o.g. Elemente (ohne Aluminium) enthalten:

Σ (Na2O + K2O + MgO + CaO + BaO) > 18% (Gew.)

Gleichzeitig gelten allerdings ein ganze Reihe von Ausnahmen – und jetzt wirds kompliziert:

1. ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von übermäßiger Kanzerogenität ergeben,

2. die Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von 2 Milligramm einer Fasersuspension für Fasern mit einer Länge von mehr als 5 Mikrometer, einem Durchmesser von weniger als 3 Mikrometer und einem Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von größer als 3 zu 1 (WHO-Fasern) beträgt höchstens 40 Tage,

3. der Kanzerogenitätsindex KI, der sich aus der Differenz zwischen der Summe der Massengehalte (in Prozent) der Oxide von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und dem doppelten Massengehalt (in Prozent) von Aluminiumoxid ergibt, ist bei künstlichen Mineralfasern mindestens 40,

4. Glasfasern, die für Hochtemperaturanwendungen bestimmt sind, die

a) eine Klassifikationstemperatur von 1000 Grad Celsius bis zu 1200 Grad Celsius erfordern, besitzen eine Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von höchstens 65 Tagen oder

b) eine Klassifikationstemperatur von über 1200 Grad Celsius erfordern, besitzen eine Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von höchstens 100 Tagen.

Die Punkte 1, 2 und 4 können hier nicht ausführlich behandelt werden, sie sind für uns auch nicht ausschlaggebend, denn sie betreffen die Hersteller von Mineralwolle. Punkte 1 und 2 betreffen darüber hinaus Tierversuche, bei denen die Auswirkungen der Mineralwolle über lange Zeiträume beobachtet werden muss.

Für uns interessant ist der Kanzerogenitätsindex KI, denn der kann durch Analytik bestimmt werden. Mit ihm kann festgestellt werden, ob es sich um die alte, verbotene KMF handelt oder um neue, zugelassene und gesundheitlich unbedenkliche.

Der Kanzerogenitätsindex ist definiert als

Σ (Na2O + K2O + B2O3 + CaO + MgO + BaO) – 2 x Al2O3 > 40

Auf deutsch: Wenn der KI kleiner als 40 ist, gilt die Wolle als krebserzeugend. Heißt also, je höher der Gehalt an Aluminium (Oxid), desto geringer die Differenz. Oder andersrum: Je höher der Aluminiumgehalt, desto beständiger gegen Auflösung, also biopersistsenter.

Hallo, meine Frage bezieht sich auf den Unterschied in der Gefährlichkeit von Asbest gegenüber Glas(stein)wolle.

Muß man z. B. der der Glaswolle genauso lange und intensiv ausgesetzt sei, wie das bei Asbest der Fall ist, oder gelten da andere Kriterien, um ggf. zu erkranken?

Vielen Dank für Ihre Anwort.

Hallo,

das ist eine medizinische Frage, die ich nicht beantworten kann.